Anekdoten und Geschichten von Joachim Lörzer

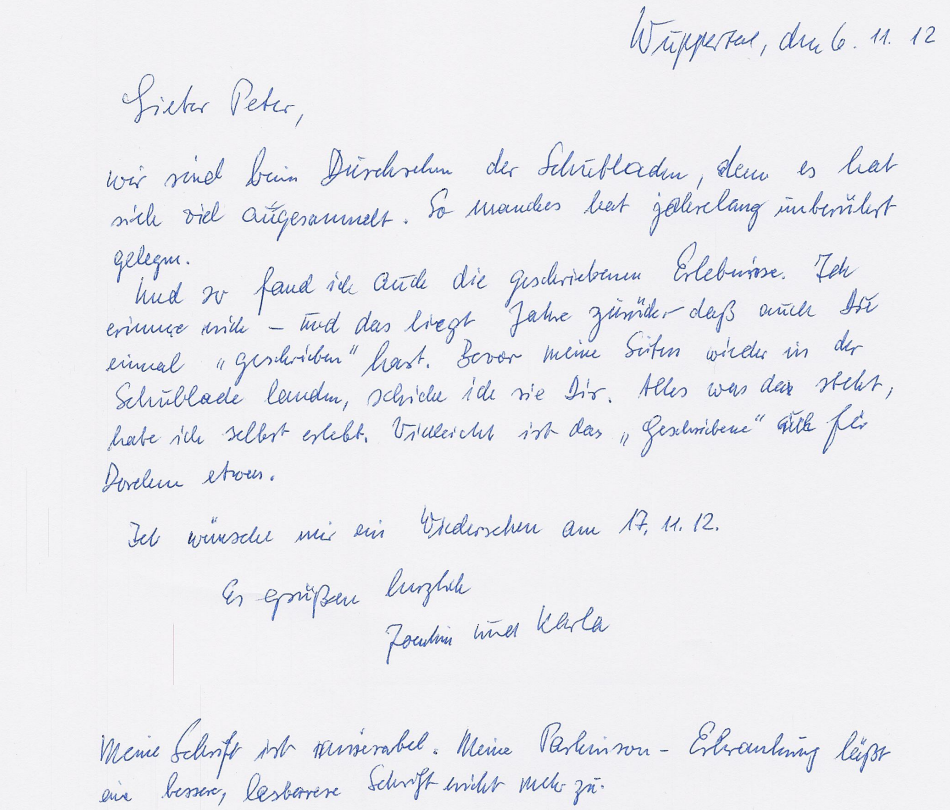

Im November 2012 bekam ich Post von meinem Onkel Joachim Lörzer. Der Brief bestand aus einem erklärenden Anschreiben und einigen Seiten mit einigen kurzen vom Onkel verfassten Texten. Er hatte diese in seinen Schubladen gefunden und sie mir einfach geschickt. Er wusste, dass ich literarisch sehr interessiert bin.

Auf dieser Seite ist nun Platz, diese Geschichten zu veröffentlichen. Ich möchte diese Geschichten gar nicht großartig kommentieren oder ihre Qualität bewerten. Es sind einfach Anekdoten und Erinnerungen, die einen Menschen anscheinend auch am Ende seines Lebens etwas bedeutet oder ihn zumindest beschäftigt haben. Eine der Geschichten liegt leider nur als Fragment ("Flusskrebse") vor. Beim Scannen wurde eine Seite doppelt gescannt, dafür wurde eine andere übersehen. Das ist leider erst bei der Aufbereitung dieser Dokumente aufgefallen.

Die Geschichten

Anmerkung: Ich habe an den Texten nur einige wenige Änderungen vorgenommen (offensichtliche Rechtschreib- oder Tippfehler). Die Rechtschreibung vor der Reform habe ich hier bewusst dem Alter der Texte geschuldet, so belassen, wie sie war.

Eine Beschwerde

In meinem Berufsleben bin ich viel herumgekommen. Mit Personal umgehen, ausbilden, leiten, Fähigkeiten erkennen und fördern, darin lag meine Stärke. Jedenfalls ist das meine Meinung, weil ich so etwas gerne tat. Im Dienst konnte ich einen Faulenzer, Intriganten oder Blender schnell erkennen. Als ich aber fünf Jahre Sachbearbeiter für Beanstandungen von Telefonrechnungen war, bekam ich graue Haare. Die Sache ist einfach beschrieben: Als normal denkender Mensch wäre ich nie auf die Tricks und Bösartigkeiten gekommen, die sich faule Kunden einfallen ließen.

Rund 350 000 Rechnungen wurden damals monatlich abgeschickt. Über 99% der Telefonanschlußinhaber bezahlen rechtzeitig ihre Rechnungen und treten nie ais Beschwerdeführer auf. Aus der Masse der Beschwerdeführer kristallisieren sich immer wieder einige heraus, die ständig etwas zu beanstanden haben. Fünfzehn Damen und Herren waren für die Bearbeitung der Beschwerden eingesetzt. Kein leichter Job.

„Herr B, hat schon wieder angerufen, Diesmal hat er richtig getobt, daß sein Anschluß gesperrt ist.“ Die Mitarbeiterin, die seine Beschwerde angenommen hatte, war geschafft. Bei schwierigen Fälle hatte ich einzugreifen. „Herr B. behauptet, er habe die Telefonrechnung in voller Höhe bezahlt. Sein Anschluß wäre zu Unrecht gesperrt,‘“ sagte verzweifelt die Beamtin, Sie hatte die Rechnungslisten durchgesehen, aber nirgends den fälligen Beirag entdeckt. „Was soll ich tun?“ „Er soll mit dem Einzahlungsabschnitt zum Postschalter gehen und der Schalterbeamte möchte uns anrufen und somit die Einzahlung uns bestätigen“. „Will er nicht machen, er habe bezahlt, das reicht. Am Nachmittag kommt er selbst mit dem Einzahlungsabschnitt vorbei,“ sagte meine Mitarbeiterin.

Was war hier faul? Viele Gedanken gehen einem in solchem Moment durch den Kopf. Alle Arbeitsgänge werden noch einmal durchdacht. Der Rechnungsbetrag soll eingezahlt sein, aber kein Geldeingang beim Postscheckamt und somit nicht in einer sogenannten Einzahlungsliste, die wir jeden Tag erhalten. Wenn mir der durchtriebene Herr B. nicht als böser Bube aus fünfjähriger Arbeit bekannt wäre, hätte ich den Anschluß jetzt entsperren lassen. Ich wußte im Augenblick nicht, wie ich dem Beschwerdeführer begegnen sollte.

Dann kam Herr B.. Frech und überheblich trat er mir gegenüber auf. Eigentlich gab er sich so wie in vielen Fällen vorher...Das kommt Sie teuer zu stehen“, waren seine Worte, die er ohne zu grüßen von sich gab. „Bitte zeigen Sie mir Ihre Einzahlung,“ sagte ich ebenso knapp. Er legte sie mir mit einer Miene vor, als wollte er sagen, ‚was willst Du denn!‘ Der Betrag stimmte, eingezahlt vor sieben Tagen, Ich sah das höhnische Gesicht des Beschwerdeführers. Den Beleg in der Hand, suchte ich nach einer Erklärung. Dann fand ich sie, besser, ich sah sie.

Ich hatte noch einmal auf den Einzahlungsabschnitt gesehen, plötzlich wußte ich, warum wir keine Einzahlung erhielten. Der Einzahlungsbeleg war ein Jahr alt! Der Zufall hat es gewollt, daß im gleichen Monat nach einem Jahr Herr B. eine Telefonrechnung mit genau dem gleichen Rechnungsbetrag erhalten hatte. Er hatte uns den vor einem Jahr abgestempelten Einzahlungsbeleg vorgelegt. Es war purer Zufall, daß die Telefonrechnung dieses Jahres den gleichen Betrag wie im Vorjahr enthielt.

Die Erklärung ist relativ einfach. Bei gleichmäßiger Telefonbenutzung kommt in der Regel immer ungefähr der gleiche Betrag heraus, der monatlich zu zahlen ist. Wird ein Anschlußinhaber nach der Höhe seiner Telefonrechnung gefragt, kann man nicht selten hören, „so um den und den Betrag ist es immer!“

Der Zufall wollte es, daß Herr B. ein Jahr später eine Rechnung mit gleichem Betrag erhalten hatte. Er war so frech, sie uns zu zeigen und mag dabei den Hintergedanken gehabt haben, die werden darauf reinfallen und nichts merken. Herr B, hatte noch nicht gemerkt, daß ich sein Spiel entdeckt hatte. Ich bin ein höflicher Mensch. Auch wenn mir der Kragen platzen wollte, ich blieb ganz ruhig, stellte Herm B. nur die Frage, „warum spielen Sie sich so auf, was Sie tun ist Betrug!“ Er wollte loslegen, doch ich winkte ab.

„Sehen Sie sich das Datum an und dann verlassen Sie sofort den Raum. Ohne sofortige Zahlung bieibt der Anschluß gesperrt.“

„Ja, aber“, er begann zu stottern. Ich war aufgestanden und hatte ihm die Tür geöffnet. Ohne mich eines Blickes zu würdigen ging er davon. Seine Reaktion zeigte mir, daß er genau wußte, was er getan hatte. Erleichterung lag im Blick der Mitarbeiterin, der ein Stein vom Herzen gefallen war.

Ich selbst war schon mit den Gedanken beim nächsten Fall. Sicher, ein Beschwerdefall wie der eben beschriebene, kommt selten vor. Nur die wenigsten Fälle lassen sich mit einem Blick lösen. Menschlich bleiben, ruhig bleiben, das sind Worte, die sich leicht aussprechen lassen. Ruhig bleiben bei aller Gemeinheit, die mir in vielen Fällen begegnete. Ich habe es versucht. Trotzdem wurden meine Haare grau in den Jahren, in denen ich Beschwerden zu bearbeiten hatte. Ich habe den Dienst in der Fernmelderechungsstelle nicht gerne getan. Er lag mir nicht und als sich Gelegenheit bot zu einer anderen Dienststelle zu wechseln, habe ich es sofort getan.

Halina

Gegen Ende des Krieges kam ein junges polnisches Mädchen in unsere Familie, ein so genanntes Pflichtjahrmädchen. Das war schon eine Ausnahme und bezeichnend für den Fortgang des Kriegsgeschehens. Bis dahın hatten deutsche, schulentlassene Mädchen ein Jahr lang die Pflicht, bei kinderreichen Familien Dienst zu machen. Daher stammt der Name Pflichtjahrmädchen. Zwar taten deutsche Mädchen weiterhin Dienst, doch Arbeitskräfte aus vielen Ländern Europas taten inzwischen Arbeiten ın der Landwirtschaft, in der Industrie und nun auch ım Haushalt. Jetzt wurde jede deutsche Kraft, auch die ganz junger Menschen, in der Rüstungsindustrie gebraucht.

Wır waren eine große Familie, Fünf Kinder, 12, 10, 9, 8 und 2 Jahre alt, wuchsen heran. Die jungen Pflichtjahrmädchen, zwischen 14 und 16 Jahre alt, es waren ja selbst noch Kinder, waren meist überfordert mıt der Arbeit in den großen Familien. Sie mussten angelernt werden um eine Arbeit zu machen und waren froh, wenn das Pflichtjahr zu Ende war. Dann kam Halina zu uns. Wieder sollte ein Pflichtjahrmädchen seinen Dienst antreten, doch es gab keine deutschen Mädchen mehr. Mutter wurde gesagt, es kommen }unge polnische Mädchen. Mutter brauchte Unterstützung, eine Haushaltshilfe wurde gebraucht. Als ein Transport in Königsberg eintreffen sollte, fuhr Mutter hin. Später erzählte sie, dass sie plötzlich mit anderen deutschen Frauen vor einer Gruppe eben angekommener junger Mädchen stand, die sıch musterten. Alles geschah unter der Aufsicht der NS-Frauenschaft.

Dann löste sich die Spannung. Nach und nach gingen die Frauen auf die Mädchen zu und das eine oder andere Paar hatte sich gefunden. Bei Mutter war es umgekehrt. Sie war unentschlossen. Da kam ein Mädchen auf meine Mutter zu und sagte, „ıch sein Halına!“ Die drei Worte genügten, mehr brauchte es nicht, um ein Vertrauensverhältnis herzustellen. Halina war ein Segen für unsere Familie. Sie war schon 18 Jahre alt, kein Mädchen wie ihre Vorgängerinnen, groß und stämmig, ja, eine junge Frau konnte man sagen. Halina konnte anpacken, kräftig arbeiten. Der Haushalt lief wieder. Mutter gab ıhr Wäsche zum Anzıehen, was Halına sehr freute. Schwere Arbeit durfte Mutter nıcht mehr machen. „Frau, lasst’s sein ich macht’s schon“ oder „Frau seins gut!“. Durch glückliche Umstände erreichten meine Eltern, dass Halina ın unserm Haus über Nacht bleiben konnte, Das war damals streng verboten. Ausländer hattet sıch an jedem Abend im Lager einzufinden. Als meine Eltern feststellten, dass die Frau des Flughafenkommandanten ıhr polnisches Pflichtjahrmädchen bei sie ım Haus behielt, taten wir es auch. Alles ging gut.

Halina hieß mit Nachnahmen „Szule“ und stammte aus der Gegend von Bälistok. Jetzt verwendete sıe den Namen „Schule“, klang genauso, war aber angepasster. Die Kleidungsstücke, die meıne Mutter ihr nach und nach geschenkt hatte, hatten aus Halina ein „staatsches‘“ Frauenzimmer werden lassen. Kontakt zu Landsleuten hatte sıe nıcht, höchstens zu anderen Hausmädchen aus Polen, Wir Kinder fanden schnell einen herzlichen Kontakt zu Halına. Nicht gewöhnen konnten ' wir und ihren Gang. Halına hatte Plattfüße und wenn sie mit ıhren flachen Sandalen über die Fliesen ging, dann klatschte es. — Aber das nur nebenbei.

Mein Vater stammte aus Schublauken, einem kleinen Dorf südlich von Gumbinnen. Großvater war gestorben, jetzt bewirtschaftete die Schwester Erika den kleinen Bauernhof. Gerne waren wir drei Jungens, Joachim, Ulrich und Reinhard in den Sommerferien dort. Wir stellten so manche Dummheit an. Heute weiß ich, dass wir Tante Erika viel Arbeit machten. Denn der Hof mıt Kühen, Schweinen, Federvieh usw. musste bewirtschaftet werden. Es war Krieg, alle Erträge der Ackerfläche waren erfasst und mussten abgeliefert werden. Hilfe hatte Tante Erika unter anderem durch einen jungen fleißigen polnischen Landarbeiter, Er hieß Bolecslaw und stammte aus Suwalki.

Wir Jungens hatten bald Kontakt zu ıhm. Er lieB uns auf den Pferden reiten, beantwortete unsere Fragen und wenn wır konnten halfen wir bei kleinen Dingen mit. Auch im Sommer 1944 waren wır auf dem Hof. Bevor wir nach Hause fuhren, kam uns der Gedanke, Boleslaw zu fragen, ob er uns etwas auf polnisch sagen könnte, was wir als Gruß an Halına mitnehmen könnten. Boleslaw wollte lange nıchts sagen. Endlich sagte er uns dann sie Worte „stara baba iz baz“. „Was heißt das?“ war sofort unsere Frage. So oft wır auch fragten, er sagte uns nicht wie die Worte auf deutsch hıeßen.

Dann kam dıe Heimreise und ıch erinnere mich noch, dass wir ım Abteil saßen und — um nicht zu vergessen — den Text übten „stara baba ız baz, stara baba iz baz‘“. Zuhause nach langen Ferien angekommen, standen zunächst andere Dinge im Vordergrund. Bis wir daran dachten, Halına zu überraschen. Halina wusste, dass es Boleslaw auf dem Hof der Tante gab. Was mag uns Boleslaw wohl für Worte gesagt haben? Wir waren vorsichtig. Halina war groß und kräftig, wir waren klein, 12, 10 und 9 Jahre alt. „Halina, wir sollen dich von Boleslaw grüßen, er hat uns auch etwas für dich gesagt.“ „So, so was sollt ihr mir denn sagen?“ „Stara baba ız baz“. Halinas Gesichtszüge veränderten sich, sie machte eine Bewegung, als wollte sie auf uns losgehen , wir rannten davon.

Halına tat uns nıchts. Mutter musste laut lachen, wir Kinder auch, als Halina uns sagte, „das heißt altes Weib geh’ schlafen!‘“ Halina hinterher, „warte Boleslaw, wenn ich dich erwische“. Sie haben sich nıcht kennen gelernt. Boleslaw kehrte nach Suwalki zurück und Halina nach Bialistok.

Nicht zum Dienst erschienen

Immer wenn ich den Namen Kiesewetter höre oder lese, dies geschicht meist im Zusammenhang mit dem nordfriesischen Liedersänger Knut Kiesewetter, erinnere ich mich an eine Familie gleichen Namens, die 1944 in Neuhausen bei Königsberg wohnte.

Der Krieg hatte sich so entwickelt, dass er daß Leben der Menschen total erfasste. Die Propaganda beeinflusste auch uns Kinder, die wir eigentlich mit 10 Jahren, wenn der Jungvolkdienst begann, noch Kinder waren. Am Verhalten der Erwachsenen merkten wir, dass sich die Zuversicht, den Krieg bald zu beenden, änderte. Wir müssen zusammenhalten, auch der Preußenkönig hat seine Schlachten am Ende gewonnen. Wir Hitlerjungen sahen Filme, die von Siegen berichteten. Es gab aber auch ein Erlebnis anderer Art. Als unser Fähnlein auf dem Kleinbahnhof NeuhefsenTiergarten eine Gruppe hochdekorierter Luftwaffenofhziere begrüßte, wollte einer von ihnen nichts von uns wissen., Er tat uns ab mit den Worten ‚, ....Jungs, geht nach Hause, der Krieg ist nichts schönes! Er wird euch noch früh genug erreichen ‚“ Wir waren schr empört, vor allem unsere HJ-Führer. Keiner von uns hat über die Worte richtig nachgedacht und im Nachhinein kann man sagen, dass wir auf der von der Führung gewünschten Linie waren: Pimpf, Hiderjunge, Soldat, bereit und ohne zu fragen und zu überlegen für Führer, Volk und Vaterland, so hieß es damals, zu sterben.

War ich nicht kritikfähig? War ich in der Lage gut und böse zu unterscheiden? 1944 war ich 12 Jahre alt geworden. Mein Vater war selten daheim, meine Mutter hatte mit 5 Kindern zwischen zwei und zwölf Jahren ihre Mühe. Das Elternhaus war gut, wir wurden ordentlich erzogen. Dann erlebte ich etwas, was mich sehr berührte. Sicher konnte ich nicht sagen, das ist Unrecht, dazu war ich zu klein. Ich konnte nur merken, fühlen, ahnen, hier geschicht etwas, was nicht gut ist. Ich komme nun zu den Kiesewetters.

In Neuhausen gab es einen großen Wehrmachtsflughafen, damals sagte man dazu Fliegerhorst. Manchmal waren bis zu 300 Flugzeuge, meist He 111- und JU 88- Maschinen, für kurze Zeit da. Sie wurden überholt, während die Besatzungen Urlaub machten. Für die Wartung der Maschinen wurde sehr viel Personal benötigt. Der Flugplatz war 1938 eingerichtet worden und bis zu diesem Zeitpunkt waren auch die Wohnungen für die Familien der Offiziere, Mannschaften und Flugwarte fertig. In Ostpreußen gab es nicht genügend Fachpersonal. Schon vor Beginn des Krieges wurden deshalb aus ganz Deutschland Fachkräfte geholt. Dieses geschah nicht nur in Neuhausen, sondern überall im Reich, wie damals Deutschland genannt wurde. In Neuhausen gab es für die Monteure eine neu erbaute sogenannte Werkssiedlung. In der Schule und im Jungvolkdienst lernte ich dann Jungens kennen, welche die verschiedensten Dialekte sprachen.

Dem Jungvolkdienst konnten wir uns nicht entziehen. Es ist traurig, heute bekennen zu müssen, dass sich keiner entziehen wollte, Alles hatte sich so entwickelt, dass wir 10-ährigen uns richtig danach sehnten . Es war Krieg, fast alle Erwachsenen trugen Uniform. Nun durften auch wir eine Uniform tragen, nun fühlten wir uns auch „erwachsen“.

Körperlich schwache Jungens gerieten in den Hintergrund, Angesehen war, wer stark war, wer ein Draufgänger war, andere versohite, sich sportlich hervortat. Mein Schulfreund Manfred Ratthey geriet bald ins Abseits. Schulische Leistungen traten nach und nach etwas zurück. Aber auch derjenige, der sich dem wöchentlichen Jungvolkdienst entziehen wollte, war nicht angesehen, Ich hatte nicht den Überblick wenn einmal einer fehlte. Doch mit der Zeit prägte sıch der Name Kiesewetter ein, der immer wieder genannt wurde. Ich war nicht in der gleichen Jungschaft zu denen die Kiesewetter gehörten und kann sie deshalb nicht beschreiben. Schon wieder fehlt ein Kiesewetter. Es gab zwei Brüder, sie mögen 11 und 13 Jahre alt gewesen sein. Beide zusammen waren selten zum Dienst angetreten. Für das Fehlen lagen jedesmal Entschuldigungen vor. „Das ist faul, das geht nicht mehr so weiter, da steckt der Alte dahinter“. So oder ähnlich habe ich die Worte der Jungschaftsführer (die waren 12 Jahre alt), der Jungzugführer (14) und des Jungstamm — führeres (17) in Erinnerung. Das ging lange Zeit so und irgendwie baute sich durch die Wiederholungen ein Feindbild auf.

Es war im Sommer 1944. Eines Tages hieß es.wir marschieren in die Werkssiedlung zu den Kiesewetters. Sie waren an diesem Tag beide nicht zum Dienst gekommen. Der ganze Jungstamm, das waren etwa 180 Jungens, zog los. Voran der Fanfarenzug. Ich wusste nicht was sich abspielen würde. Nicht zum Dienst kommen, das war nicht gut, war meine innere Meinung. Ja, es fehlten immer malänige Pimpfe. Gründe für ein Fehlen gab es immer; Krankheit. Urlaub usw. Doch ein/e Ablehnung des Dienstes nach dem wir uns so lange gesehnt hatten, nein, das war nicht vorstellbar.

Vor dem Haus der Kiesewetter wurde Halt gemacht. Niemand zeigte sich an den Fenstern. Zuerst schmetterte der Fanfarenzug ein Lied, dann ließ uns der Junstammführer strammstehen und klingelte an der Haustür. Nach einer Weile wurde die Tür geöffnet. Es erschien ein Mann von etwa 60 Jahren, der einen kurzen weißen Bart trug. Ich stand in vorderster Reihe und konnte alles genau sehen. Was ich sah, habe ich bis heute nicht vergessen. Im ersten Augenblick dachte ich, er geht dem vor ihm sich postierenden Hitlerjungen an den Kragen, Der alte Mann sah böse aus. Doch er beherrschte sich, knurrte nur, als der Jungstammführer laut „Heil Hitler“ sagte. Vielleicht fragte der Alte’ was wollt ihr’? Der Stammführer zog ein Stück Papier hervor und begann laut und für uns alle hörbar das Schreiben vorzulesen, dessen Inhalt etwa so lautete: „Wenn die beiden Jungens nicht zum Dienst erscheinen, wird die Polize: eingeschaltet“. Ich stand ectwa zehn Meter entfernt und jetzt begann der Moment, in dem ich das Geschehen für immer in mich aufnahm. Ich sah in das Gesicht des alten Mannes, sah seine Augen, sah seine Verzweiflung. Er sah auf das Papier, blickte zu uns herüber, Seine Hände ballten sich zu Fäusten, er sprach nicht , er brummte, vielleicht war es auch ein Stöhnen. Wieder sah es so aus, als wollte er dem Jungstammführer mit beiden Händen an den Hals. Ganz langsam gingen die Arme runter und es sah so aus, als wäre sein Widerstand gebrochen. Ich sah nur die Augen des Mannes, Ich seche sie heute noch.

Da kämpfte ein alter Mann, der Jungstammführer hätte sein Enkel sein können, und war doch machtlos, Heute ahne ich, dass hier ein Mensch um die Tragik des sinnlosen Krieges wusste. Was er aus seiner Sicht zum Schutz seiner Enkel tun konnte, hatte er versucht. Ich bin mir bewusst, dass er wohl derjenige war, der seine Enkel so oft es ging vom Jungvolkdienst fernhielt. Der Vater der Kinder wird Soldat gewesen sein. Die Mutter kam nicht aus dem Haus.

Mich hließen seine Augen nicht mehr los, Ich sah wie er htt, denn die Tragödie war noch nicht zu Ende, Die beiden Jungens wurden aus dem Haus gerufen. Sie mussten sich auf dem Bürgersteig vor uns hinstellen. Sie waren wie gelähmt, waren doch unter den Braunhemden vor ihnen viele Schulfreunde mit denen sie groß geworden waren, Dann waren plötzlich zwei Holzgewehre vorhanden, die man wohl mitgeschleppt hatte. Die jungen Kiesewtter mussten die Hände ausstrecken und bekamen die Karabiner auf die Hände gelegt. Dann hieß es „Kniebeuge, zählen“. Es war mucksmäuschen still. Der alte Mann stand im Rücken der Enkel , langsam liefen ihm die Tränen über das Gesicht. Die Karabiner hatten nicht die Größe wirklicher Geweh«4e, waren für die Jungens, besser gesagt Kinder, aber viel zu schwer. Sie konnten bald die Last auf den ausgestreckten Armen nicht mehr halten. „Weitermachen bis Hundert ohne Karabiner“ lautete das Kommando. Und dann, „ eintreten in den Jungzug.“ „Rechts um, ım Gleichschritt marsch.“

Die Kiesewetters marschierten mit. Ich weiß nicht was später aus ihnen geworden ist. Wenige Monate später wurde Ostpreußen von den Russen überrannt, Gespenstisch mutet das Bild heute an, wenn ich daran denke, welche Macht in den Händen eines 17-jährigen Jungen lag . Kein Erwachsener hatte uns in die Werkssiedlung begleitet . Erwachsene hatten allerdings das Schreiben ausgefertigt, dass dem alten Mann vorgelesen wurde, Der alte Mann, so überlege ich heute, war über 60 Jahre alt, mag Teilnehmer am 1.Weltkrieg gewesen sein, mag gewusst haben was Demokratie und Freiheit bedeutet, mag das Unrecht des Hitlerstaates erkannt haben und sein Handeln darin gesehen haben seine Nachkommen, seine Enkel, zu schützen. Sein Wissen half nichts, war nichts gegenüber einer Horde von 180 Kindern, die dressiert waren und bedingungslos gehorchten.

Der Zufall wollte es, dass ich viele Jahre später den damaligen Jungstammführer traf. Es kamen noch weitere Jugendfreunde hinzu und es wurde über alles mögliche gesprochen, Irgendwann fiei der Name Kiesewetter. Ich fragte nach. Nein, wo sie geblieben waren wusste man nicht. Waren ja auch keine Ostpreußen, kamen von irgendwo aus dem Hessischen. Und dann sagte einer von un8, y ....... weißt du noch, wie wir dem alten Opa den Marsch geblasen haben?“ sofort antwortete unser früherer Jungstammführer, „ ja, ganz genau erinnere ich mich, Ich hatte mit dem Ortsgruppenleiter gesprochen, der hatte mir das Schreiben gemacht. Die wollten dem Alten schon lange an den Kragen.“ Ob ihm wohl dabei gewesen wäre, fragte ich. „Ich hatte Rückendeckung, gleich hinter unserem Jungstamm fuhr die Polizei. Wenn der Alte ein Wort gesagt hätte, hätten sie ihn mitgenommen“.

Ein 17-jähriger Handlanger eines Staates ohne Unrechtsbewusstsein, damals und beim Wiedersehen nach vielen Jahren.

Eine Mutter

Ende der sechziger Jahre war ich einige Jahre im technischen Außendienst tätig. Ich lernte das Bergische Land kennen, weil mich meine Tätigkeit auch zu den kleinen Hofstellen führte. Das sind die schönster Stellen im Bergischen. Schieferhäuser, die Fensterrahmen weiß gestrichen und grüne Fensterläden, blank und glatt.. Die Straße meist ein Stück entfernt. Ruhige Flecken, Unsere Vorfahren wußten, wie und wo mar gut wohnen komte.

Reizvoll lag der Hof in der Bergischen Landschaft zu dem wir gerufen wurden. Der Telefonanschluf funktionierte nicht mehr, das Kabel war gestört. Es mußte jemand hinfahren und feststellen, an welcheı Stelle auf der langen Kabelstrecke der Fehler war. Mitunter kam es vor, daß der Bauer zum Beispiel seiner Weidezaunpfahl in ein Kabel gerammt hat, Wir suchten die Strecke mit den Augen ab. Zu sehen war nichts Also mußte eine Messung gemacht werden. Die Arbeit ist Routine. Am Ende der Messung sind Berechnungen zu machen, die ergeben, wo die Fehlerstelle sein kann.

Auf dem Hof war kein ordentlicher Platz, wo ich meine Papiere ausbreiten konnte. Die junge Bäuerin mag das gesehen haben, denn sie kam auf mich zu und sagte, „in der Küche ist Platz, setzen Sie sich rein.“ Da: Angebot nahm ich geme an. Die Küche wird tagsüber auch das Zimmer gewesen sein, eine Wohnküche. Gemütlichkeit strahlte sie aus Ich setzte mich und begann sogleich mit der Auswertung der Meßergebnisse. Ich mußte mich konzentrierenDamals gab es noch keine Taschenrechner., Vertieft in meine Arbeit merkte ich erst spät, daß ich nicht allein@ in der Küche war. Eine alte Frau, die Altbäuerin saß in meinem Rücken izeinem Stuhl und schaute mir zu &“ Ich entschuldigte mich, daß ich sie nicht begrüßt habe und schob das Nichterkennen auf die HelligkeiY draußen gegenüber der Stube. „Ist schon gut,“ meinte sie. Doch irgendwie schien ich mit den weniger Worten ihr Interesse geweckt zu haben, Sie war‘wurde munter, Ich sah zu ihr hin und hatte den Eindruck als wollte sie mir etwas sagen, als traute sie sich nicht. Dann kam es heraus, „Sie sind wohl nicht von hier? Die Worte waren eine Erleichterung für sie, ich merkte es an ihrem Atmen. „Nein, ich bin nicht aus dem Bergischen‘“. „Woher denn?“ „Ich bin als Kind mit meiner Mutter aus Ostpreußen geflüchtet.“ Seltsam, die Mine der alter Frau wurde lebhafter. Ich zog für Bruchteile einen Kreis und überlegte, was hat dieser“ einsame Hof im Bergischen Land mit Ostpreußen zu tun. Jetizt hatte die alte Bäuerin keine Hemmungen mehr, ihre Sprache kam frei über die Lippen. „Und von wo in Ostpreußen?“ „Aus dem Samland,“ erwiderte ich und dachte dabei, was kann die alte Frau damit anfangen. „Aus dem Samland?“ Ich hatte nicht darauf antworten können, ganz schnell war die alte Frau aufgestanden und ıns Nebenzimmer gehuscht. Sie nahm das Wort Samland wieder auf als sıe zurückkam, „aus dem Samland, dann müssen Sie meinen Sohn kennen!“ Sie sagte das so bestimmt, als könne es keine andere Antwort als ja geben. Ein Bitd im großen Rahmen hatte sie in den Händen und hielt es mir entgegen. Ein uniformiertes Jungengesicht sah mich an. Jung, ganz jung, vielleicht 18 oder 19 Jahre mochte er alt sein in einer feldgrauen Uniform. „Sehen Sie genau hin,“ sagte die Frau. Ich blickte über den Bildrand in zwei erwartungsvolle Augen. Die Augen waren leuchtend, ste sah auf einmal jünger gegenüber vorhin aus. Oder war ein Flehen in ihren Augen?

Ich gebe zu, daß ich überrascht war. Ich begriff nicht so schnell worum es ging. Noch einmal sagte sie „Sehen Sie genau hin!“ Da hatte ich mich schon gefaßt und das Anliegen der Mutter erkannt. Jetzt war die alte Bäuerin in meinen Augen die Mutter und der junge Soldat auf dem Bild ihr Sohn. Mein Zögern mag sie ahnen lassen, daß ich keine positive Antwort geben würde. Der Glanz in ihren Augen erlosch langsam „Nein, ich kenne Ihren Sohn nicht,“ antwortete ich, gleichzeitig fürchtete ich mich vor dem Antlitz der alter Frau. Das Gesicht, eben noch so forschend, so erwartungsvoll, wurde wieder alt und verhärmt. „Es tut mir leid,“ sagte ich, und es _ tat mir wirklich leid. Vorsichtig nahm sie das Bild zur Seite, schaute lange auf da$ Jungengesicht, erhob sich und ging mit den Worten, „hätte Ja sein können“, aus dem Raum. Sie kam nicht mehr zurück.

Unsere Arbeit war zunächst beendet. Wir konnten aber nicht wegfahren, weiıl der Jungbauer unser Fahrzeug zugeparkt hatte. Beim Hofbefahren hatte ich ein paar Worte mit ihm gewechselt. Nun mußte £7 geholt werden. Sehr nachdenklich muß ich gewesen sein, denn ich hatte nicht bemerkt, daß er mich ansprach „Sie können fahren.“ Er sprach mich noch einmal an, „ist was? Sie waren doch in der Stube, ist etwas passiert?“ „Ihre Mutter hat mir das Bild Ihres Bruders gezeigt.“ „Ach so.“ Dann erzählte ich ihm, wie es zum Gespräch mit seiner Mutter gekommen war.

„Ja, die Mutter. Nie wird sie meinen Bruder vergessen. Es sind doch nun schon über zwanzig Jahre her, di (5 der Krieg zu Ende ist. Wissen Sie, ich denke nur noch bei besonderen Feiertagen an meinen Bruder. Er war £60 viel älter. als ich. Ich ging noch zur Schule, da wurde er eingezogen. Und er ging so freudig von hier weg. S9 als gelte es die Welt zu erobern. Im Herbst 1944 war das. Vater lebte damals noch. Bald kam seine Po£t Nach Ostpreußen war er gekommen, im Kreis Samland waren sie einquartiert.“

Samland war also das Stichwort gewesen, auf das seine Mutter so reagiert hatte. Was wußten die Menschen von dem fernen Land? Wußten sie, daß hier zahllose junge deutsche Soldaten in den letztem Kriegswochen gefallen waren? Wußten sie, daß hier Tausende Soldaten in russische Gefangenschaft gingeM weil Ostpreußen eingekesselt war und es kein Entrinnen gab? . Sehr nachdenklich verließ ich den Hof. Die alte Bäuerin sah ich nicht mehr. Das Wort Samland hatte sie aufgewühlt. Ein Wort, das sie nie vergessen wird. Der einzige Anhaltspunkt, von dort hatten sie seine letz{e Post erhalten. Nicht oft werden Menschen auf den einsamen Hof kommen und ihr die Möglichkeit biete n nach ihrem Sohn zu fragen.

Wie sagte doch der Sohn zum Abschied zu mir: „Aber Mutter“, er machte eine lange Pause, „eine Mutt €r vergißt nie. Nehmen Sie’s ihr nicht übel.“ Nein, ich nahm das nicht übel, Im Gegenteil, das Erlebte rüttelt£ mich auf. Dachte ich noch an meinen Vater, der im letzten Weltkrieg gefallen war? Mutters Bruder, Vaterg$ Brüder, die beiden Cousins? Wer gedachte ihrer? Ich schämte mich beinahe vor dieser Frau. die niemals ihrı Sohn vergessen wird. Eine Mutter vergißt nie.

Der Ruheplatz

Der 2. Weltkrieg hatte schlimme Wunden hinterlassen. Die hohen Menschenverluste hinterließen nicht nur große Lücken in den Familien sondern auch in der Arbeitswelt. Ganz junge Menschen, die nicht mehr in den Krieg ziehen mußten, arbeiteten nach dem Krieg beim Wiederaufbau neben älteren Kollegen, die zu alt für einen Einsatz ım Krieg gewesen waren.

So kam es, daß ich 1950 als 18-Jähriger mit freundlichen älteren Kollegen zusammen arbeitete, die meine Väter hätten sein können. Sie waren nicht mehr so flexibel. Einen Kabelmast besteigen oder schwere körperliche Arbeit verrichten, machte ihnen Mühe. Mir nicht. Oder, „Jochen, kannst du mir nicht beim Umgraben im Garten helfen?“ Ich konnte. So entstand über viele Jahre ein Arbeitsverhältnis, welches sich aus der Zwangssituation der Nachkriegszeit ergab.

Unter den älteren Kollegen war ein „Zweimetermann“, Emil H.. Ein Hüne an Gestalt, eine Seele von Mensch. Sein Sohn war in den letzten Kriegstagen gefallen. Eine Tochter war sein ganzer Stolz. Emil hatte immer Hunger, wie dies bei größeren Menschen oft vorkommt. Wenn wir bei kleinen Anlässen nach Feierabend zusammen saßen, ging Emils Blick zuerst in Richtung Essen, dann zu den Getränken. Er erzählte einmal, daß er nach 1945 ein Brot auf einmal aufgegessen hat. Er hatte einen Telefonanschluß für eine Bäckerei eingerichtet. Wie es in der Hungerzeit bis 1948 so üblich war, hatte er gleich die Tasche aufgehalten und der Bäcker hat dem hungrigen Gesicht nicht widerstehen können. Damals lagen die Innenstädte noch in Trümmern, nur die Straßen waren frei. Emil erzählte: Eigentlich hätte ich das Brot zu Frau und Tochter nach Hause bringen müssen. Dazu kam es nicht. War auch egal, die wußten ja nicht, daß ich ein Brot erhalten hatte. Das frische Brot roch zu gut. Schon nach wenigen Metern war ihm klar, das Brot esse ich alleine auf. Irgendwo im Trümmerschutt zwischen Schwanenstraße und Poststraße, mitten in der Elberfelder Innenstadt, fand er eine Stelle, wo er in aller Ruhe sein Brot verzehrte. Zuhause hat er nichts davon erzählt.

Emil sprach gerne platt, saß gerne in gemütlicher Runde und erzählte „Anekdötches“. So kam heraus, daß er noch in den letzien Tapen des 1. Weltkriegs an die Front im Westen gezogen ist. Neugierig war er und jung war er damals. Es fand sich ein gleichaltriger Freund. Beide fälschten das Geburtstagsdatum von 1902 auf 1900 und dann konnte es losgehen. Sie überlebten den Krieg, aber Emil wollte danach Zeit seines Lebens nichts mehr von Soldaten und Krieg hören.

Ich könnte noch lange über Emil berichten. Als er im Ruhestand war, ging er geme in die Gastwirtschaft ‚Passiepen‘ am Wülfrather Berg zum Frühschoppen. Wenn ich mit dem Dienstwagen unterwegs war und ihn sah, hielt ich an und fragte nach dem Befinden. Zur Sommerzeit ging Emil mit anderen Rentnern oft auf den Reformierten Friedhof an der Hochstraße in Elberfeld. Da stehen alte Bäume, da gibt es ruhige Ecken und Bänke wo man gut „Platt kallen“ kann, Einmal erzählte mir Emil, daß unweit seines späteren Ruheplatzes auch eine Bank steht. ‚Do sitten olle Lüd‘ und erzählen sich etwas und wenn ich mir vorstelle‘ — er erzählte beinahe ein wenig begeistert weiter — ‚daß ich dann da unten liege und höre was die ‚Ollen‘ erzählen, dann kann ich mir keinen schöneren Ruheplatz vorstellen.

Aus Anlaß von Beerdigungen komme ich hin und wieder auf diesen Friedhof. Niemals vergesse ichwbei Emil vorbei zu sehen. Die Bank steht noch, ich sitze gerne dort. Ich gebe zu, Emil einiges erzählt zu haben.

Ruhe in Frieden Emil.

Zim

Eigentlich hieß er Zimmermann, Willi Zimmermann. Wenn wir ihn mit Vornamen anredeten, nannten wir ihn Wilhelm, doch er hörte auch auf den Spitznamen „Zim“. Als ich ihn kennenlemte, war ich achtzehn, er ungefähr 55 Jahre alt. Wir machten die gleiche Arbeit, Wenn Zim es im Leben nicht beruflich weiter gebracht hatte, so lag es an seinem Lebenswandel. Er war nicht etwa ein Trinker, eher ein Genießer. Ein wenig schnasseln in froher Runde, weniger malochen, nicht so viel travalgen. Ich gebrauche Worte, die ich aus Zims Mund öfler hörte. Nach Kriegsende hatte er eine Kriegerwitwe geheiratet. Er hatte immer herrliches Essen in seinem Henkelmann. Mir, dem ewig Hungrigen, lief das Wasser im Mund zusammen, wenn ich nur sein Essen roch. Zim wußte das und nutzte es aus. „Kannst meinen Henkelmann haben, löte das Kabel aber erst zu. Ich geh mir einen schnasseln“, lachte er und ging davon. Die Arbeit ging mir leicht von der Hand, Für das gute Essen, ich war alleinstehend, tat ich einiges.

Nach 1950 kam die Wirtschaft in Schwung. Ich arbeitete als Kabellöter in einem Trupp, der vor allem die Kriegsschäden an den Telefon-Fernkabeln beseitigte. Die Arbeit nahm zu. Bald waren wir eine Truppe von achtzehn Monteuren. Tagsüber durften an den Kabeln keine Arbeiten gemacht werden, um den Fernsprechverkehr nicht zu stören. Da wurden die Arbeiten vorbereitet. Nachts von 22 Uhr bis 5 Uhr früh war unsere Hauptarbeitszeit. Wir kamen viel herum im Bergischen Land. Eines Tages war ich ohne Zim. Ein anderer Kollege war an meiner Seite.

Inzwischen war so viel Arbeit angefallen, daß wir in unserem Stützpunkt jemand brauchten, der unsere Materialkisten auffüllte, nasse Zeltplanen für den nächsten Einsatz trocknete, Kaputtes ausbesserte usw., kurzum Arbeiten verrichtete, die uns im Außendienst zugute kamen. Zim war der Älteste und wohl auch der Erfahrenste von uns. Er wurde für diese Arbeit ausersehen, er war der Mann an der richtigen Stelle. Seine Arbeit war gut, wir hatten keinen Grund zum Klagen.

Zim genoß das Leben, so wie es seinem Wesen entsprach. Tagsüber war er alleine in den Kellerräumen. Was lag näher, als sich ein paar Pülleken Bier aus der Kantine zu holen und sie zu schlappen. Bier trank er am liebsten. Hin und wieder hatte er ganz gut getankt. Mit der Zeit wurde es mehr. Naß, verkatert, durchgefroren und müde, kamen wir mitunter am Nachmittag zurück, nachdem wir seit dem Morgen des Vortages unterwegs gewesen waren. Zim bierselig, wir knurrig und kurz angebunden. Jetzt störte Zim, stand uns im Wege. Das eine oder andere Mal mußtenwir ihn aus dem Dienstgebäude zur Straßenbahnhaltestelle führen, weil er nicht mehr fest auf den Beinen stand. Ich erinnere mich, daß wir ihm hin und wieder aus Jux Putzwolle unter den Mantel geschoben haben, so daß es aussah, als hätte er einen Puckel. Zim war beim Straßenbahnpersonal bekannt. Wir brauchten ihn nur abzugeben: er ist am Gabelpunkt immer richtig in die Linie nach Tönisheide umgestiegen.

Irgendwann kam uns einmal der Gedanke, dem Zim einen Streich zu spielen. Unsere Arbeit war mühsam, Vor allem in der kalten Jahreszeit hatten wir einiges zu leisten, da wir fast ausschließlich in Erdlöchern oder Kabelschächten tätig waren. Es mag sein, daß aus diesem Grund der Wunsch entstand, dem Zim, der doch immer im Trockenen war und ‘schlappen’ (einen Trinken) konnte wann er wollte, einen Streich zu spielen.

Als wir einmal zurückkamen, fanden wir Zim schlafend vor. Neben dem uralten Sofa, das in unserem Aufenthaltsraum stand, standen einige leere Flaschen Bier, Zim schlief selig und fest.

Wir besprachen uns einige Zeit und bereiteten einen Streich vor. Ich erwähnte schon, unsere Unterkünfte waren im Keller des Dienstgebäudes; Während des Krieges dienten sie als Luftschutzräume. Jetzt waren es gute Unterbringungsmöglichkeiten für Arbeitskräfte. Zunächst machten wir alle Eisenschotten (Kellertüren) dicht, die es noch aus der Zeit des Luftschutzes gab. Von draußen kam kein Licht mehr rein. Selbst wenn die innere Klappe geöffnet worden wäre, ließ die geschlossene Außenklappe kein Licht herein. Auch die verschmedensten Zwischentüren, bis zu unserem Raum war es weit, machten wir dicht. Dann setzten wir uns vorsichtig und leise, um Zim nicht aufzuwecken, an die Tische. Einer von uns schlich zum Sicherungskasten und schraubte die Sicherung heraus. Es war stockdunkel, alles was wir Jjetzt machten, war abgesprochen.

Wir spielten Skat und unterhielten uns, als wäre das Licht an. 18, ja, 20, Ja, passe, ich hör mehr, so ging es gleich an mehreren Tischen zu. Zim wurde wach, murmelte etwas. „Ah, der Zim wird wach‘, Zim rappelte sich hoch, „aber es ist doch ganz dunkel‘“. „Penn weiter, du bist noch nicht ganz wach, Zim.“ Zim stand vom Sofa auf, machte einige Schritte, stieß an einen Tisch mit Skatspielern und wurde ausgeschimpft. „Paß doch auf, du siehst wohl nicht, daß wir Skat spielen.“ Einer tat so, als brauchte er Rat, „Zim, sag mir was soll ich spielen?”“ Zim wurde verlegen, lachte, erfaßte die Sıtuation nicht und sagte, „laßt den Blödsinn, was soll das?“ Wieder stieß er sich. Er orientierte sich weiter und fand schließlich den Lichtschalter und drehte ihn. Knack machte es. Aus allen Ecken erscholl der Ruf, „Zim mach das Licht an, was soll das!“ Es machte wieder knack. Ein gekünsteltes Aufseufzen ging durch den Raum. Obwohl es stockdunkel blieb, taten wir so, als wäre ‚Gott seı dank‘ das Licht wieder an. „Mach das nicht noch mal, Zim. Zum Skatspiel brauchen wir Licht und wenn man nicht aufpaßt tauschen die die Karten untereinander aus.“ Wir spielten unsere Rollen weiter. Zım wußte, daß neben dem Schalter die Tür war und tastete sich ın den Vorraum. „Zim was suchst du?“ Zim drehte am nächsten Schalter. Für Zim wurde es nicht heil. „Na, ist es jetzt hell?“ war unsere Frage. Zim war sprachlos und tastete sich in unseren Raum zurück.

Inzwischen hatten wir alle an dem Spiel Gefallen gefunden. Was wir zuvor nur lose abgesprochen hatten, war ein richtiger Spaß geworden. Wobei noch einmal gesagt werden muß, daß wir alle im Dunkeln saßen. Zim wurde wieder mobil, „dat kann doch nicht angehn, dat güvt et doch nich!“ „Zim, du hast wieder zu viel Bier getrunken.“ „Ja, ja, das kommt davon, wenn man trinkt.“ Jetzt trug beinahe jeder etwas zu der Geschichte bei. Zim drehte wieder am Schalter, er mag verzweifelt gewesen sein. Ein lautes, „machst du das Licht wieder an,“ schlug ihm entgegen. Viele von uns lachten. Zim war am Ende. Plötzlich schrie er so laut er konnte, „Hilfe, ich bin blind! Hilfe, ich bin blind!‘“ Ein vernehmbares Schluchzen begleitete seine Worte. Selten haben wir damals so gelacht. Unser Zim ist blind!

Die Geschichte endet hier. Wir hatten Feierabend, wir wollten nach Hause, wir hatten unseren Spaß gehabt. Zim verdaute den erlittenen Schreck. Das Bier schmeckte ihm weiterhin. Doch er war vorsichtig und drohte: „„Dat maken gött nich noch enns met mick!“ Wir hänselten ihn noch einige Zeit und wenn er einmal etwas nicht sofort fand, kam unsere Frage, „na, Zim, bist du wieder blind?“

Auf eine Stunde kommt es nicht an

Telefonanschlüsse waren gestört, wir mussten raus, um den Fehler zu beseitigen. Ein Versorgungsunternehmen hatte mit einem Graben unser Kabel gekreuzt und dabei mit einem Pickenhieb das Kabel beschädigt und wie das meistens so üblich ist, niemand Bescheid gegeben. Bis uns die Nachricht von der Störung erreichte, war das Kabel durch und durch nass. Es war, wie man so sagt, abgesoffen.

Bis etwa 1953 gehörten Erdarbeiten zu den Aufgaben eines Kabellöters. Unser beschädigtes Erdkabel lag in einer etwas abschüssigen Strasse. Wir mussten das Kabel freilegen, d.b. nachgraben, bis wir zu der Stelle kamen, wo das Kabel wieder trocken war. Es war kalt und nass. Wir wechselten uns beim Hacken und Schaufeln ab, denn nur einer konnte in dem Graben arbeiten.

Nicht weıt von der Arbeitsstelle entfernt war eine Gaswirtschaft, Es dauerte nicht lange bis wir sie entdeckt hatten. Jetzt sah die Lage schon etwas besser aus, man könnte sich nach dem Arbeıten gut erholen. Das Bier schmeckte und es schmeckte noch besser, als der Wirt uns erlaubte zu „Picken‘“. Picken ist ein gebräuchlicher Ausdruck für das Aufschreiben besser gesagt Anschreiben, einer Schuld auf einem Stück Papier, das in alten Kneipen oberhalb des Tresens auf einen Nagel gepickt wurde und dort blieb, bis der Schuldner seine Zeche bezahlte. Natürlich nur bei guten Kunden machte ein Wirt so etwas. Bei uns genügte das Posthorn auf der Dienstkappe.

Wir hatten schon einige Meter das Kabel nachgegraben, aber noch immer kein trockenes Ende gefunden. Immer wieder wechselten wır uns ab. Das Bier schmeckte uns. Plötzlich kam Bewegung auf als Philipp rein stürzte und rief, „ich habe das trockene Ende gefunden!“ Er kam zu einem unglücklichen Zeitpunkt denn gerade hatte der Wirt eine Lage Bier gebracht. „Ist ja gut, setz d1ch und trink ein Bier, hast es verdient, ich gehe gleich raus und schau mir das Kabel an. Phlltpp wollte mit, doch mit den Worten, „bleib mal sitzen, ich mach das schon“, wurde er abgewiesen.

Der Vorarbeiter ging und kam nach einiger Zeit zurück. Wir schauten ihn an, „Von wegen trocken, das Kabel iıst immer noch nass!“ Philipp protestierte, „ich könnte schwören, das Kabel war trocken. Ich habe mich nicht geirrt.“ Und stürmte aus der Gaststätte.

Hiınter ihm brach ohrenbetäubendes Lachen aus, als der Vorarbeiter erzählte, „Jja wir haben das trockene Ende gefunden. Doch wenn ich so daran denke, dass wir nach bis in die Nacht hier in der lausigen Gegend arbeiten müsste, um den Fehler zu beseitigen, mach ich den Vorschlag, wir machen morgen weiter. Aber wartet mal ab, es wird gleich einen Aufstand geben “ Dann kam Philipp rein und ging auf den Vorarbeiter los „du verdammter Hund. Ich hatte das trockene Ende, du hast es wieder nass gemacht und womit? Mit deinem Urin! Hab mir doch gleich gedacht, solchen Gestank hat nur der Vorarbeiter.“

Langsam beruhigte sich Philipp. „Jungs, wir schneiden das defekte Stück raus, sichern die Baustelie und sind morgen wieder hier. Aufeine Stunde kommt es nicht an.“

Flusskrebse (Fragment)

Obwohl meine Vorfahren aus dem Alpenland kommen und ich auch ganz gerne dort meinen Urlaub verbringe, muß ich gestehen, daß mich das Meer zeitlebens angezogen hat. Und wenn ich die Wahl zwischen beiden hätte, das Wasser vorziehen würde. Das Brausen des Windes, das Rauschen der Wellen, die frische saubere Luft, das alles ist Musik in meinen Ohren. . Es mußte aber nicht das Meer sein, ein Bach, ein Teich reichte auch. In Neuhausen, jenem Vorort von Königsberg in dem wir wohnten, gab es einen kleinen Fluß. Ein Fluß war es wohl weniger, eher ein breiter Bach, der sich durch eine Weidelandschaft schlängelte. Ein Fluß war es aber in den Augen des damals zehnjährigen Buben, der, wenn er in der Mitte des Fluß es stand, gerade noch mit dem Kopf aus dem Wasser sah. Hier habe ich schwimmen gelernt. Zusammen mit Nachbarskindern verbrachte ich viele Stunden mit Spielen auf den grünen Wiesen. Der kleine Fluß war fischreich. Man konnte Strömlinge beobachten, das sind kleine schnell schwimmende Fische, wie sie an der Wasseroberfläche nach Fliegen und Mücken schnappten.

Irgendwann hatte ich gesehen, daß Kinder Krebse in einem Eimer nach Hause trugen. Noch nie hatte ich die Panzertiere gesehen, noch nie angefaßt und gewußt, daß man sie essen kann. Meine Neugier und die meiner Geschwister war geweckt. Wir sahen zu, wie sie gefangen wurden. Oh, das war ja ganz einfach, das machen wır auch sagten wir uns.

Wir besorgten uns Maschendraht. Heute würde man Kaninchendraht nehmen. Ein dicker fester Draht wurde rund gebogen zu einem Kreis von ungefähr vierzig Zentimeter Durchmesser. Darauf wurde der Maschendraht, nachdem auch er rund geschnitten war, befestigt. Nun hatten wir einen runden, flachen Teller, den Krebsteller. Der sollte später in das Wasser des Flusses gehängt werden und um das zu erreichen, wurden Bindfäden, vier an der Zahl am Tellerrand festgemacht und nach einen Meter verknotet. Jetzt kam nach eine feste Schnur von gut drei Metern hinzu, die an einem festen Stock angebunden wurde. Unsere Stöcke waren gut vier Meter lang. Wir hatten das Fanggerät für die Krebse fertig. Fünf Krebsteller gehörten mindestens zur Fangausrüstung, meist waren es noch mehr. Die Teller waren Schätze, sie wurden immer mit nach Hause genommen. Stöcke konnten wir uns Jeichter besorgen. Die wurden irgendwo im Schilf am Uferrand des kleinen Flusses bis zum erneuten gebrauchen versteckt, wenn es nach Hause ging.

Aber mit einem Drahtteller alleine können keine Krebse gefangen werden. Es gehört ein Köder dazu. Empfindsame Gemüter werden jetzt die Nase rümpfen, wenn sie lesen, wie wir zu unserem Krebslockmittel kamen. Wir fingen Frösche. Es gab auf den Wiesen um den Bach genug davon. Die wurden - so gräßlich das heute klingen mag - totgeschlagen. Erst nach dem Abziehen der Haut, wenn das weiße Fleisch der Frösche leuchtete, waren sie als Krebsköder zu gebrauchen, Das klingt alles recht makaber. Doch was wir taten, gehörte nach unserem damaligen Verständnis zum Leben. Krebse sind Aasfresser. Sie sind bedächtige Flußtiere und können den flinken Wassertieren nicht nachstellen. Krebse sind vor allem Nachts aktiv. Daß wir sie tagsüber fangen konnten, beweist allerdings, daß sie auch am Tage Hunger hatten. Vielleicht lockte sie auch das weiße Fleisch der Frösche an. Wenn die köder bereiß waren, wurden sie in der Mitte des Krebstellers festgebunden. Langsam und vorsichtig, möglichst ohne Zrschütterung der Uferböschung, die Krebse könnten ja vertrieben werden, wurde der Krebsteller über das Kerschilf gehoben und ins Flußwasser abgesenkt. So alle zehn Meter einer. War die Schnur am Stock zu lang, wurde sie am Stock aufgerollt, bis sie senkrecht ins Wasser tauchte. gewartet.