Versuch einer Annäherung - Über meinen Großvater Gustav Lörzer

Von der Wand schaut Dein Bild mich an, als wolltest Du sagen,

ja, lieber Mann, träume von mir und habe mich recht lieb.

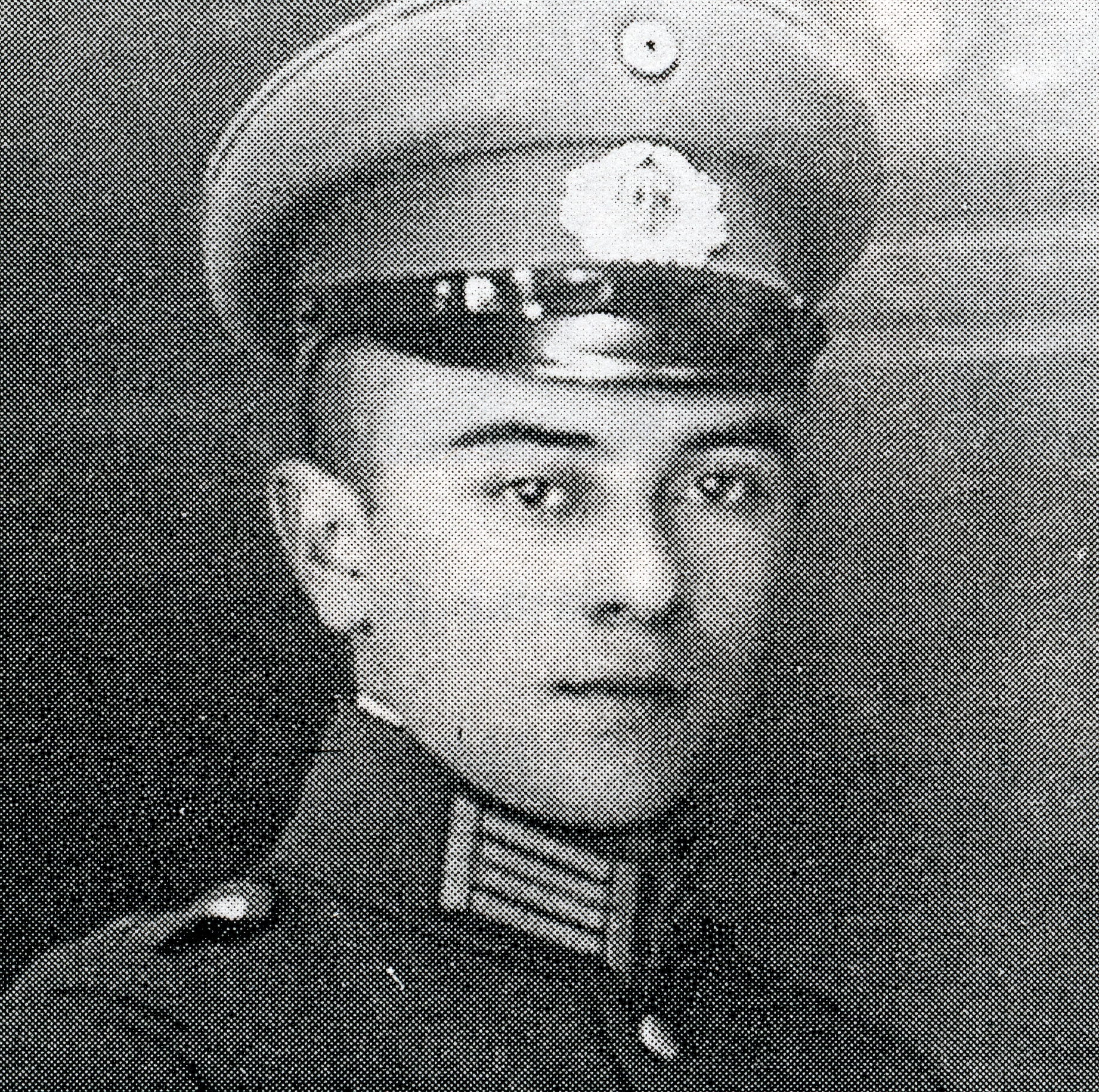

Gustav Lörzer (1902 - 1945)

Gustav Lörzer, mein Großvater, war verheiratet mit Martha Lörzer, geb Borchert (1910-2004). Er war Vater von sieben Kindern, von denen fünf den 2. Weltkrieg überlebt haben. Eines dieser Kinder ist Dorothea Killert, geb. Lörzer (1936-2025), meine Mutter. Und von meiner Mutter habe ich sehr oft - bis in die letzten Tage ihres Lebens hinein - Erzählungen über ihren Vater gehört.

Gustav Lörzer, mein Großvater, war verheiratet mit Martha Lörzer, geb Borchert (1910-2004). Er war Vater von sieben Kindern, von denen fünf den 2. Weltkrieg überlebt haben. Eines dieser Kinder ist Dorothea Killert, geb. Lörzer (1936-2025), meine Mutter. Und von meiner Mutter habe ich sehr oft - bis in die letzten Tage ihres Lebens hinein - Erzählungen über ihren Vater gehört.

Zunächst hatte ich gedacht, dass ich alle wichtigen Informationen zu meinem Großvater Gustav Lörzer in den vielen anderen Berichten, wo es um die Flucht aus Ostpreussen oder den Briefwechsel mit meiner Großmutter geht, untergebracht hatte. Aber dann ist mir schnell klar geworden, dass das nicht reicht.

Wie kommt man einem Menschen näher, der 1/4 der eigenen Gene ausmacht, von dem man durch die Erzählungen der Mutter so viel gehört hat, der aber irgendwo fern in der Vergangenheit bestenfalls durch wenige Fotos in Schwarz/Weiß als doch sehr unnahbare Person auftaucht?

Seit ich mich ein wenig intensiver mit der Ahnendokumentation beschäftige, kommen immer mehr kleinere Puzzlestücke zusammen, die dann ein doch sehr tragisches Bild zeichnen und so einiges in der Familiengeschichte erklären können. Gustav Lörzer hat aus Verzweiflung bewusst den Tod an der Front gesucht - und das hatte natürlich Auswirkungen auf die Familie.

Da gibt es vor allem die Briefe, die er seiner Frau, also meiner Großmutter, Martha Lörzer geschrieben hat und die mein Onkel Ulrich Lörzer vor einiger Zeit aus dem Sütterlin "übersetzt" hat. Diese Briefe werden derzeit nach und nach hier hinterlegt - eine Übersicht finden Sie auf dieser Seite.

Dann kommen aber Dokumente hinzu, wie der amtliche Bescheid, der formal 1951 an meine Großmutter gegangen ist und nach sechs Jahren zwischen Bangen und Hoffen Gewissheit gebracht hat. Dann die Suche nach dem eigentlichen Grab irgendwo bei Berlin (ich versuche derzeit herauszufinden, ob das Grab überhaupt noch existiert) und natürlich die Umstände des Todes unter der falschen Annahme, dass die Familie bei der Flucht aus Ostpreussen den Russen in die Hände gefallen sein könnte. Und letztlich am Ende die Schilderung eines Kameraden, der mit Gustav Lörzer in der vermultich strategisch unbedeutenden Kiesgrube in Bernau ausgeharrt hatte und nur mit Glück in Gefangenschaft kam.

Aber der Reihe nach.

Herkunft und Familie

Gustav Lörzer wurde am 17.09.1902 als drittes Kind (zwei ältere Schwestern) und ältester von vier Söhnen der Eheleute Lina Lörzer geb. Gerullis (1876-1935) und Gustav Lörzer sen. (1870-1940) geboren. Es war abzusehen, dass nur eines der Kinder den väterlichen Hof würde übernehmen können. Seine Jugend war von den Folgen des 1. Weltkrieges geprägt. Den ursprünglichen Plan, nach Brasilien auszuwandern (wie sein Cousin Otto 1919) verwarf er, als er die Möglichkeit bekam, bei der Reichswehr, dem kleinen (laut Versailler Vertrag erlaubtem) Ersatzheer, das in Ostpreussen stationiert war, als Rekrut anzuheuern. Im Herbst 1920 verpflichtete er sich für 12 Jahre - die Uniform galt damals, gerade in Ostpreussen, immer noch als besonders vorzeigbar. Nach den 12 Jahren begann er später eine Arbeit als Finanzinspektor. Martha Lörzer, geb. Borchert (1910-2004) lernte er 1929 in Insterburg kennen - 1930 wurde geheiratet. Ab 1936 arbeitete er als Steuerinspektor - unter anderem prüfte er die Steuern eines bekannten Nachbarn in Rummelsburg, dem Boxer Max Schmeling.

Mit Beginn des Krieges wird Gustav Lörzer eingezogen, ist aber aufgrund eines Asthmaleidens vom direkten Fronteinsatz verschont geblieben. 1940/41 zieht die Familie (mittlerweile ist die Lörzer-Bande schon zu viert) nach Neuhausen-Tiergarten. Er wird mehrfach versetzt und ist schließlich Regierungsoberinspektor (Oberleutnant) der Luftwaffe, ab 1941 Stabsintendant (Hauptmann).

Gustav Lörzer in den 1930er Jahren |

Martha Loerzer, Gustav Loerzer, mit dem 1. Kind Joachim |

Im Kreise seiner Kameraden |

Ein tragisches Schicksal

Ab dem Herbst 1944 wird die Lage kritisch. Die Russen betreten zum ersten Mal ostpreussischen Boden bei Nemmersdorf, nur wenige Kilometer vom Lebensmittelpunkt der Lörzers entfernt, und verüben dort ein Massaker, das von der Propaganda ausgeschlachtet wird. Mehr dazu in dem Kapitel "Flucht aus Ostpreussen". Gustav Lörzer erkennt die Gefahr für die Familie und veranlasst den sofortigen Umzug nach Rummelsburg, in der Hoffnung, dass größere militärische Aktionen der Russen erfolgreich abgewehrt werden können. Aber das gelingt nicht. Ab dem Jahreswechsel 1944/45 überennt die rote Armee Ostrpreussen und Martha Lörzer, hochschwanger, muss mit der Familie flüchten.

Keinen Ausweg mehr

Welche Gedanken macht sich ein besorgter Familienvater Ende 1944 / Anfang 1945 in Ostpreussen? - Dazu gibt der detaillierte Briefwechsel Aufschluss, den man hier nachlesen kann. Ich möchte aber an dieser Stelle den Briefwechsel auf das Wesentliche der Persönlichkeit von Gustav Lörzer reduzieren.

Am 27.12.1944 schreibt mein Großvater an seine Frau:

Am besten wäre noch, man meldete sich zur Front,

um alles andere im Kampf zu vergessen ...

Die "Flucht aus Ostpreussen" war so geplant, dass sich die Familie in Güstrow wiedersehen sollte. Die chaotische Flucht hatte jedoch dazu geführt, dass die Familie in Lübeck ankam - die Stadt würde dann für viele Jahre zum Lebensmittelpunkt der Lörzers werden. Diese Information hat meinen Großvater jedoch nie erreicht. Die letzten Nachrichten aus Belgard, wo die kleine Sabine Lörzer an Typhus erkrankt war und dort starb, war die letzte Information, die ihn erreicht hat. Er ging davon aus, dass seine Familie, die er in Güstrow vergeblich gesucht hatte, den Russen in die Hände gefallen war. Den einzigen Kontakt zur Familie hatte er zu seiner Schwester Ida.

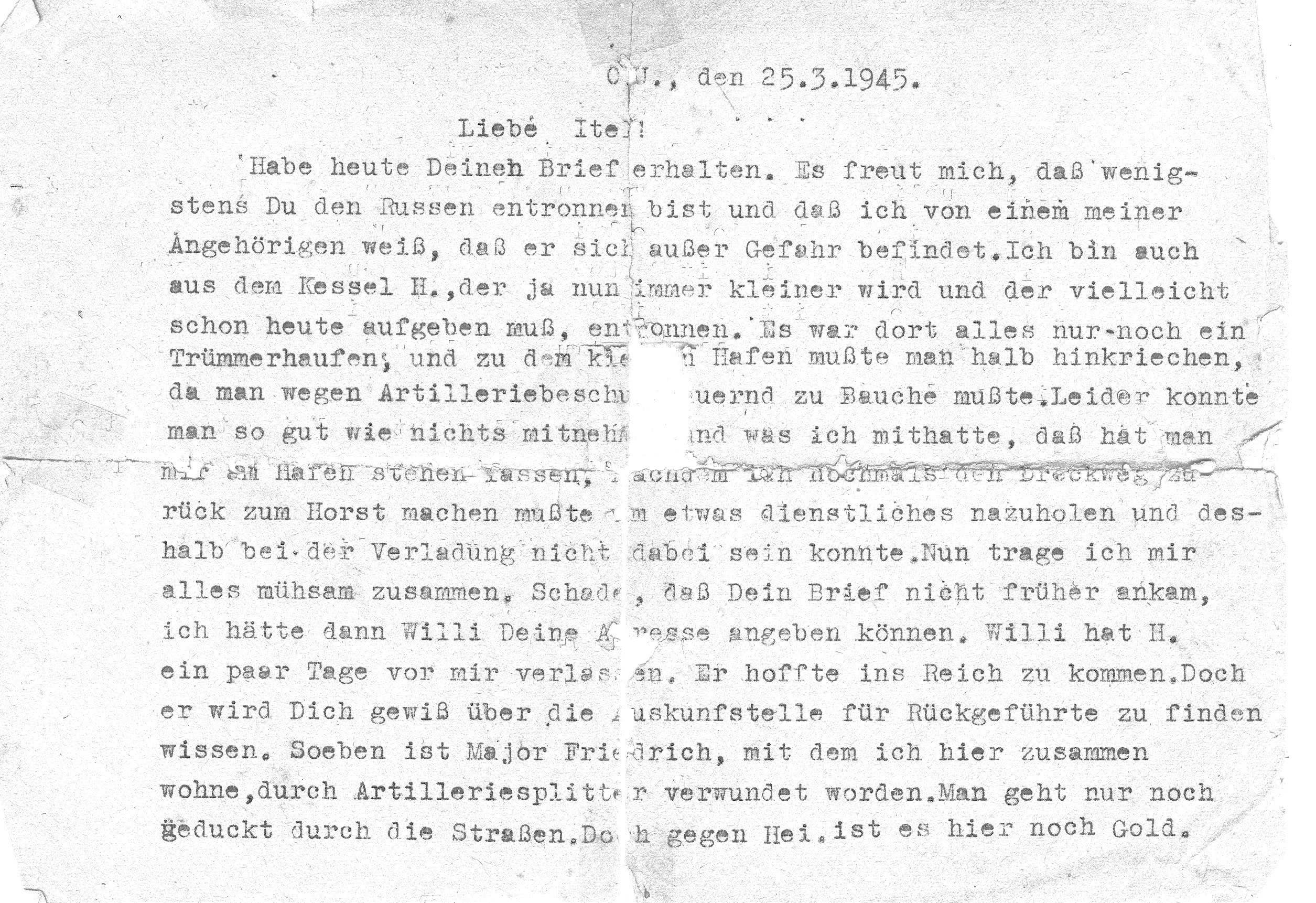

Am 28. März 1944 schreibt er an sie:

Habe heute Deinen Brief erhalten. Es freut mich, dass wenigstens Du den Russen entronnen bist und dass ich von einem meiner Angehörigen weiß, dass er sich außer Gefahr befindet. Ich bin aus dem Kessel H (Anm.: Heiligenbeil), der ja nun immer kleiner wird und der vielleicht schon heute aufgegeben werden muss, entronnen. Es war dort alles nur noch ein Trümmerhaufen; und zu dem kleinen Hafen musste man hinkriechen, da man wegen Artilleriebeschuss dauernd zu Bauche musste. Leider konnte man so gut wie nichts mitnehmen. Und was ich mithatte, das hat man mir am Hafen stehen lassen, nachdem ich nochmals den Dreckweg zurück zum Horst machen musste, um etwas Dienstliches nachzuholen und deshalb bei der Verladung nicht dabei sein konnte. Nun trage ich mir alles mühsam zusammen. Schade, dass Dein Brief nicht früher ankam, ich hätte dann Willi Deine Adresse angeben können. Willi hat H (Anm.: Heiligenbeil) ein paar Tage vor mir verlassen. Er hoffte, ins Reich zu kommen. Doch er wird Dich gewiss über die Auskunftstelle für Rückgeführte zu finden wissen.

Soeben ist Major Friedrich, mit dem ich hier zusammen wohne, durch Artilleriesplitter verwundet worden. Man geht nur noch geduckt durch die Straßen. Doch gegen Heiligenbeil ist es hier noch gold.

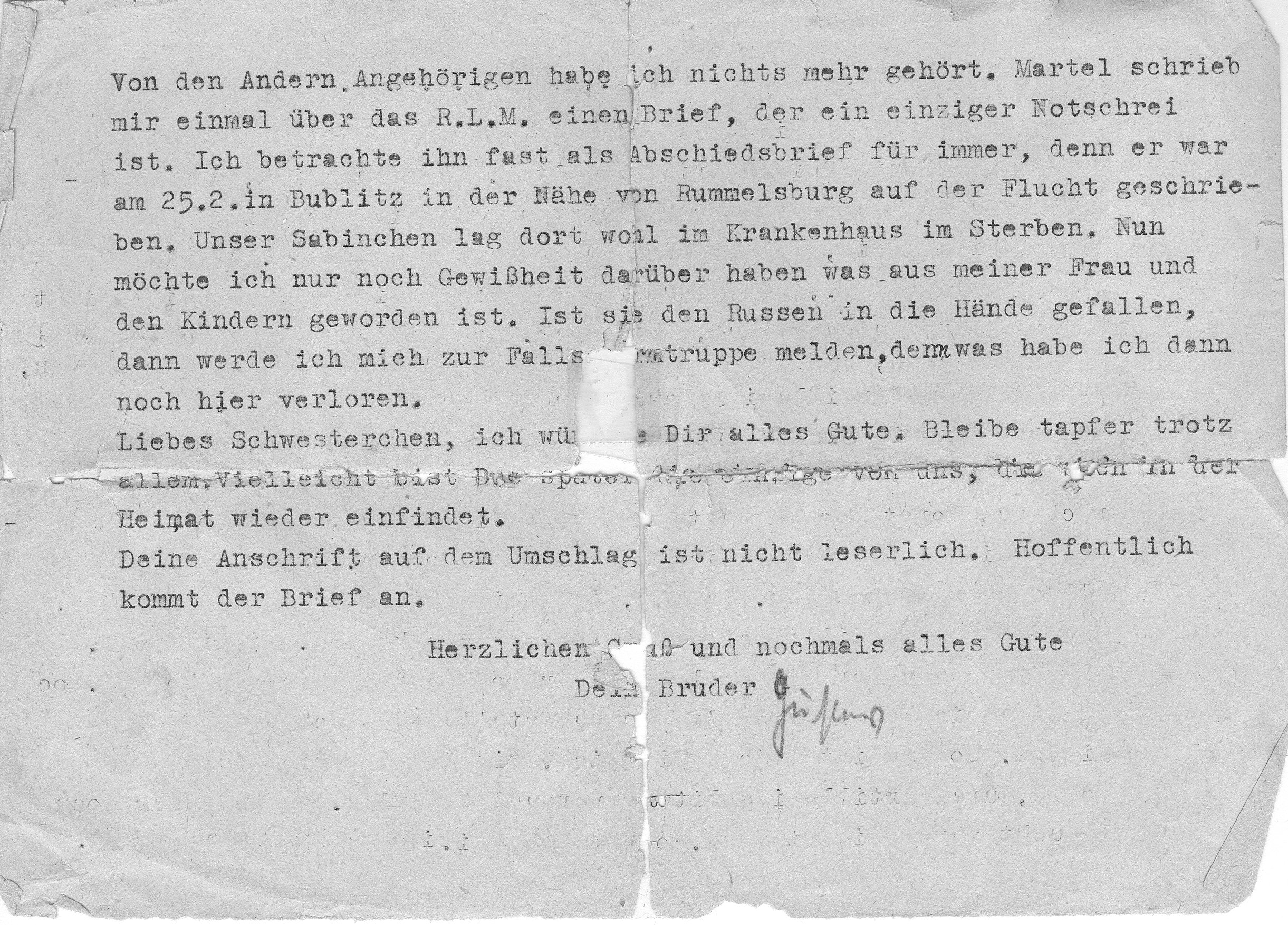

Von den anderen Angehörigen habe ich nichts mehr gehört. Martel schrieb mir einmal über das R.L.M. (Anm: Reichsluftfahrtministerium) einen Brief, der ein einziger Notschrei ist. Ich betrachte ihn fast als Abschiedsbrief für immer, denn er war am 25.2. in Bublitz, in der Nähe von Rummelsburg, auf der Flucht geschrieben. Unser Sabinchen lag dort wohl im Krankenhaus im Sterben. Nun möchte ich nur noch Gewissheit darüber haben, was aus meiner Frau und den Kindern geworden ist. Ist sie den Russen in die Hände gefallen, dann werde ich mich zur Fallschirmtruppe melden, denn was habe ich dann noch hier verloren.

Liebes Schwesterchen, ich wünsche Dir alles Gute. Bleibe tapfer, trotz allem. Vielleicht bist Du später die Einzige von uns, die sich in der Heimat wieder einfindet.

Deine Anschrift auf dem Umschlag ist nicht leserlich. Hoffentlich kommt der Brief an.

Herzlichen Gruß und nochmals alles Gute

Dein Bruder Gustav

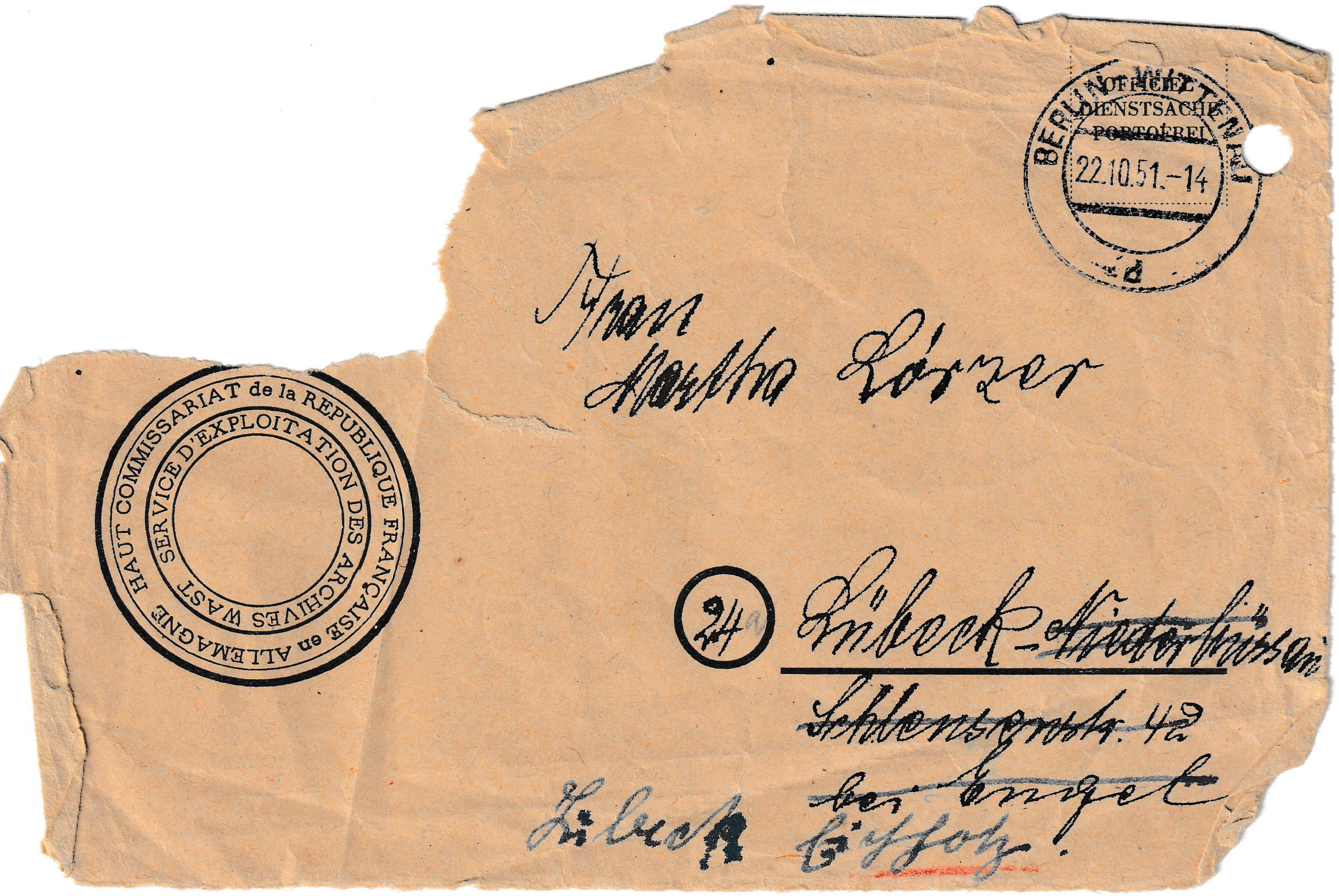

Dieser Brief liegt auch im Original vor. Hier die Scans des Dokumentes.

Letzter Brief von Gustav Lörzer Letzter Brief von Gustav Lörzer |

Letzter Brief von Gustav Lörzer Letzter Brief von Gustav Lörzer |

Und genauso kam es dann ... nach einer kurzen Einweisung wird mein Großvater in der Nähe von Berlin zur Verteidigung der Hauptstadt eingesetzt und stirbt dort vermutlich am 21. April 1945. Aber es dauerte mehr als sechs Jahre, bis die Familie Gewissheit hatte. Martha Lörzer schreibt in ihr Tagebuch Briefe an ihren Mann - es manifestiert sich ein Verlust, der ihr Herz verschliesst und - wie schon erwähnt und ohne das an dieser Stelle näher ausführen zu wollen und zu können - auch für einige Begebenheiten innerhalb der Familie verantwortlich sein dürfte.

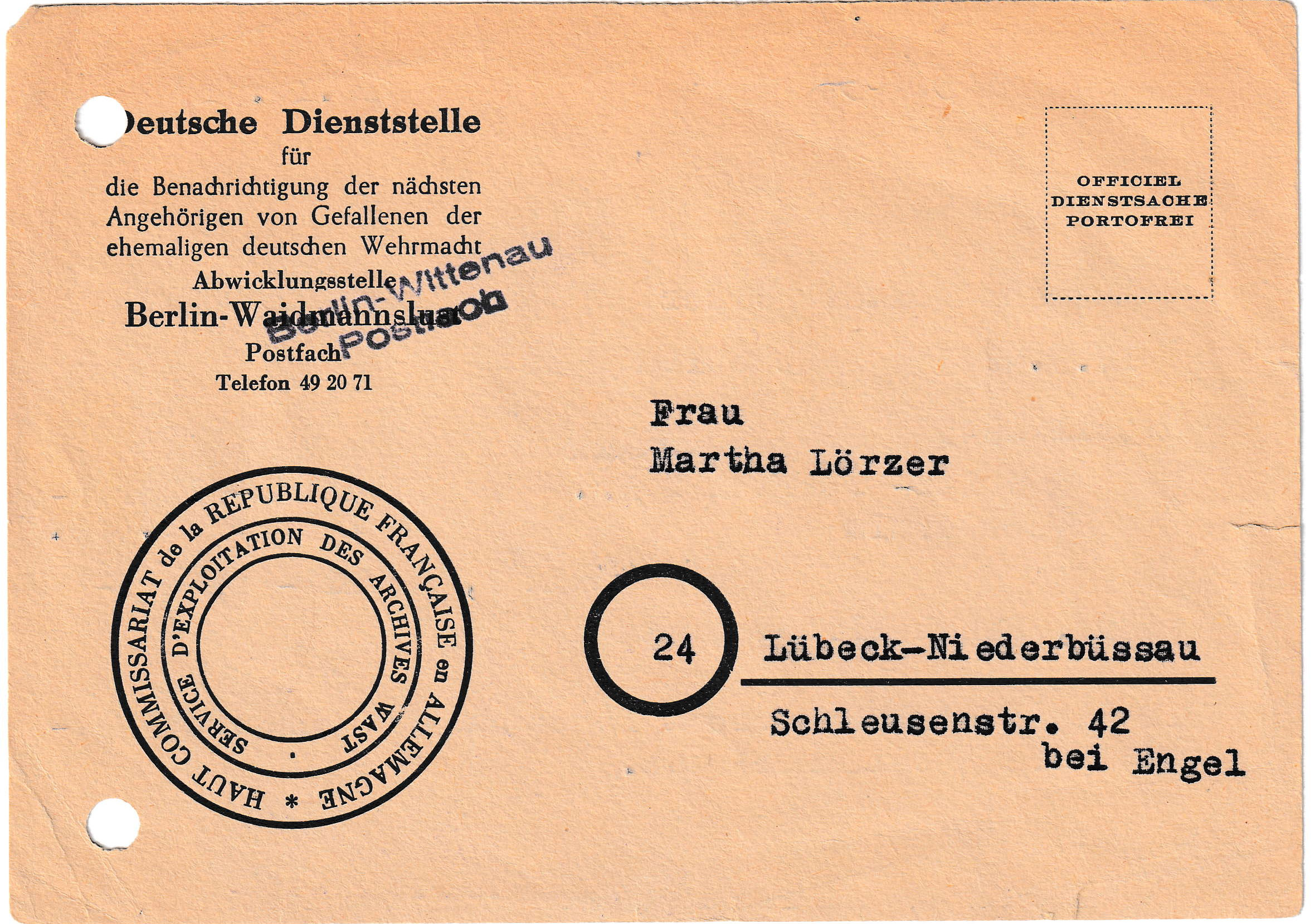

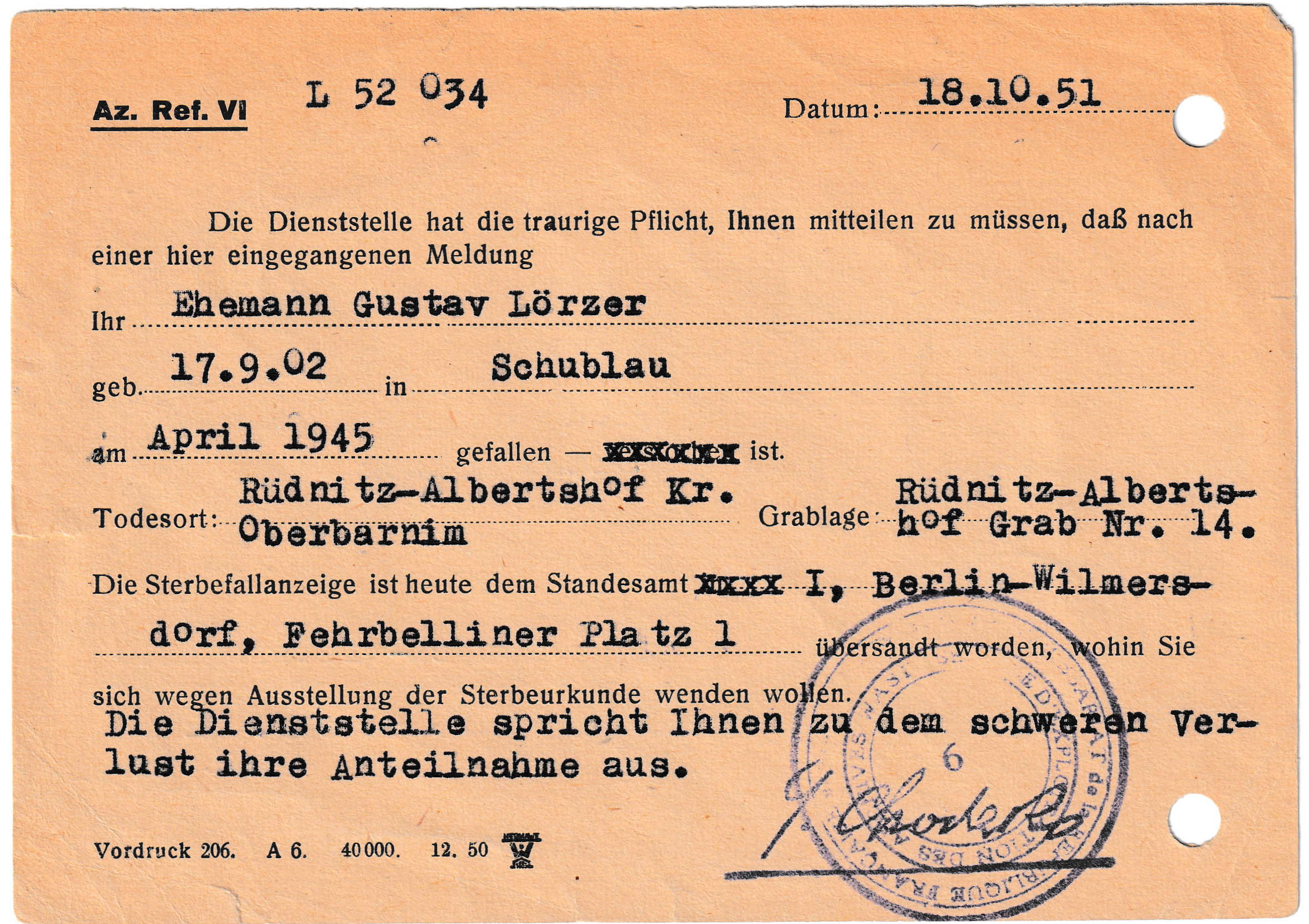

Mitteilung des Todes 1951

Kurz und knapp und sicher etwas, dass die letzten kleinen Hoffnungen zunichte gemacht hat, kam dann im Oktober 1951 per Post die Gewissheit an. Bis zuletzt bestand ja noch eine theoretische Möglichkeit, dass Gustav Lörzer in Kriegsgefangenschaft geraten war und sich nicht melden konnte.[1] Mit dieser einfachen Meldung per Post aus dem Oktober 1951 war es aber Gewissheit - Gustav Lörzer war im April 1945 bei Bernau in Berlin ums Leben gekommen.

|

|

|

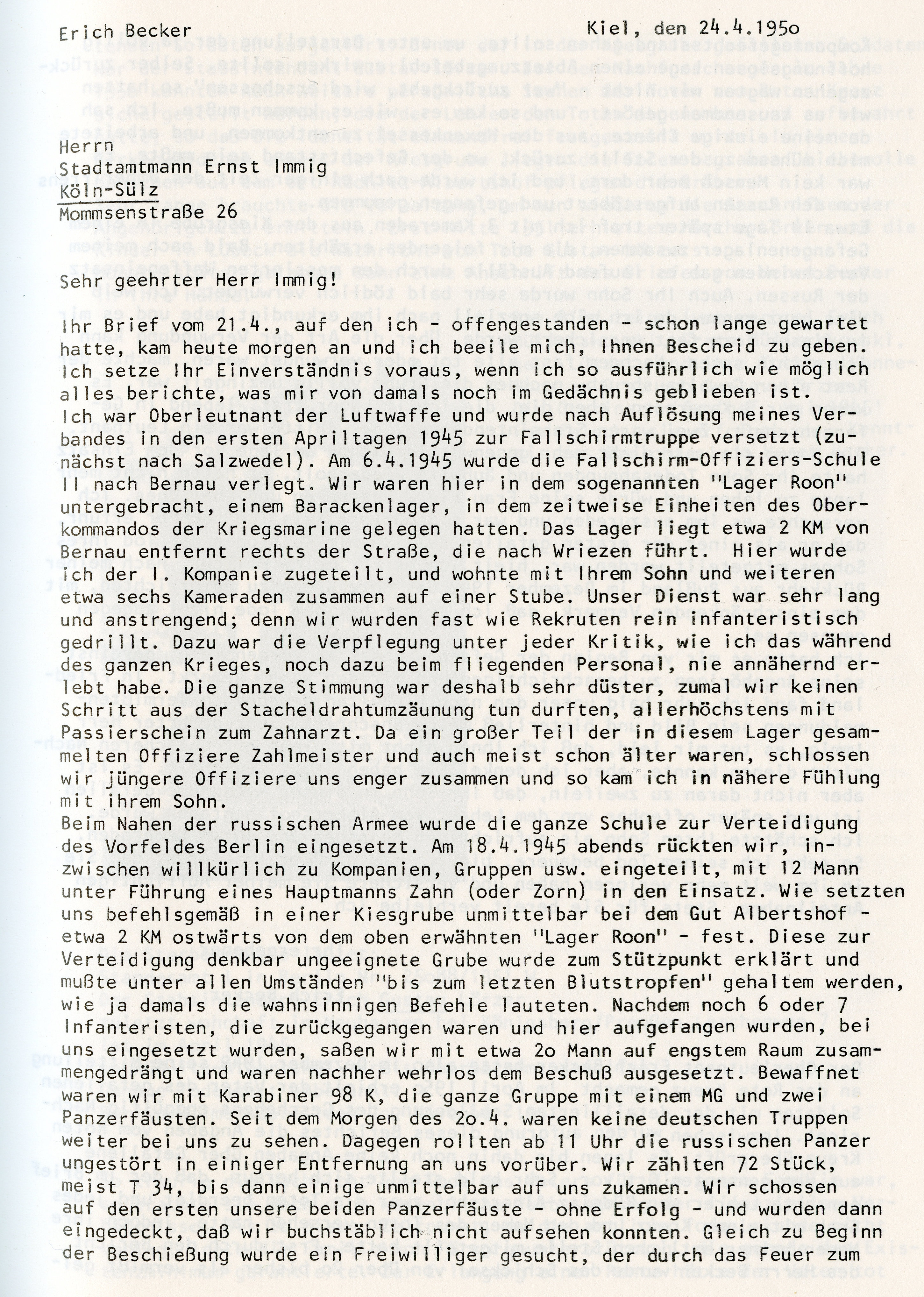

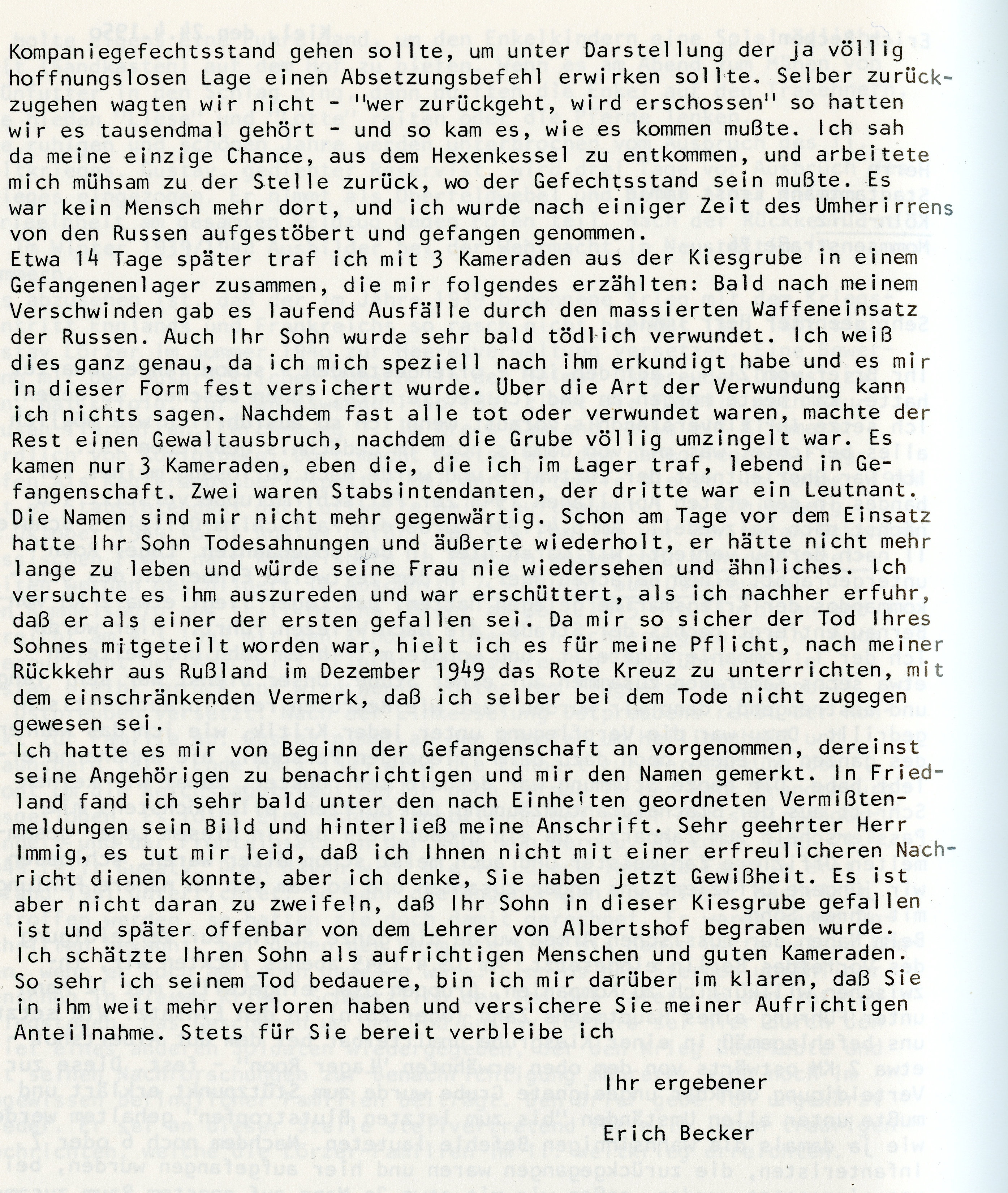

Schilderungen von Oberleutnant Erich Becker

Wie mein Großvater ums Leben kam schildert der Bericht eines Kameraden (Oberleutnant Erich Becker), der an die Hinterbliebenen eines anderen Kameraden (Sohn von Ernst Immig, Addressat des Briefes) gegangen war und der die Situation beim Kampf in einer Kiesgrube bei Berlin beschreibt. Mein Großvater war einer dieser Soldaten, die dort ums Leben kamen. Oberleutnant Erich Becker hat dies in dem nachfolgenden Brief beschrieben. Diese Beschreibung dürfte dem entsprechen, was mein Großvater in seinen letzten Stunden erlebt haben muss.

Der Brief ist aus der ersten Fassung der Lörzer-Familienchronik entnommen (1977) und ist naturgemäß mit dem Abdruck in der zweiten Fassung, 2. Auflage 1998, identisch.

|

|

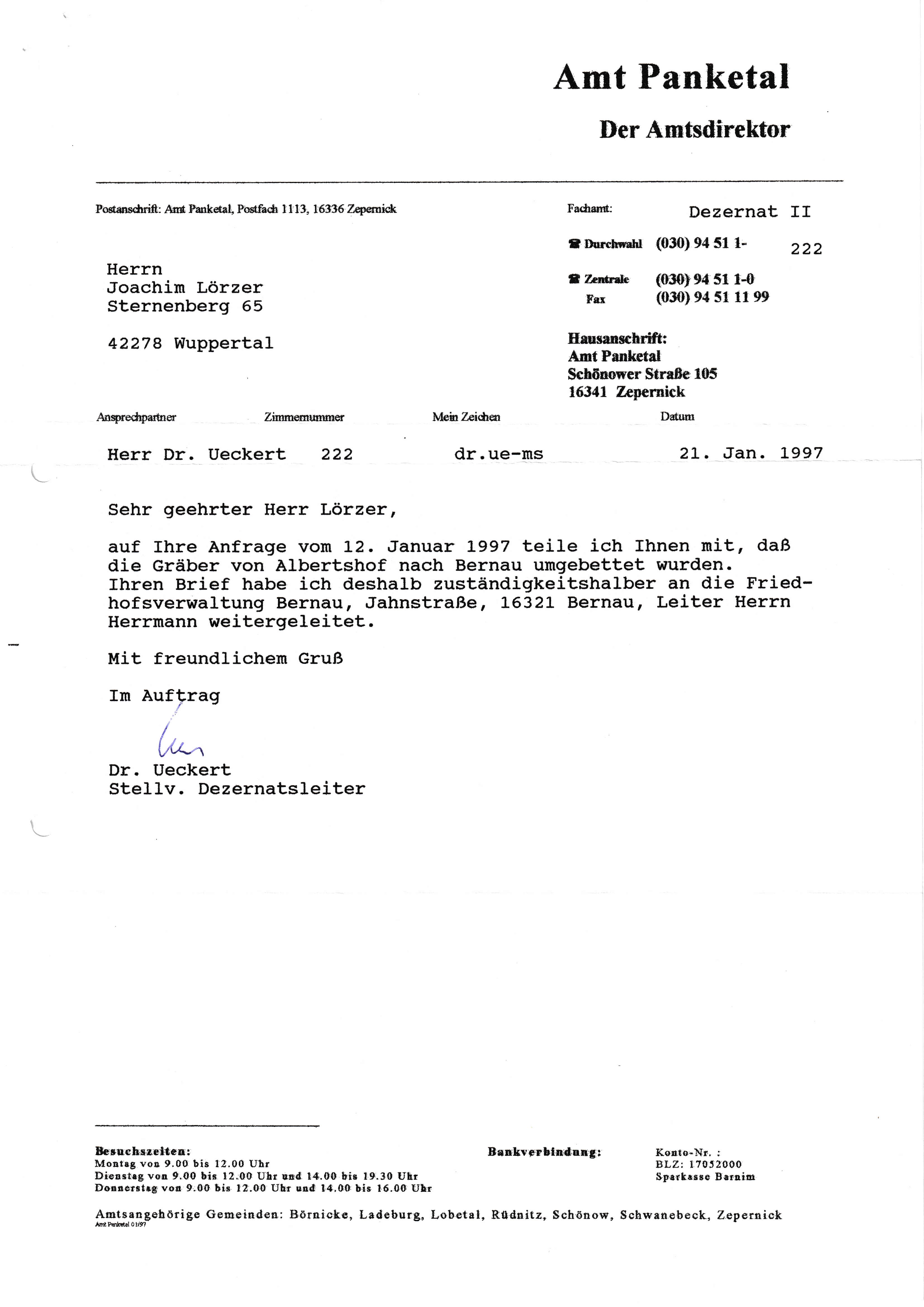

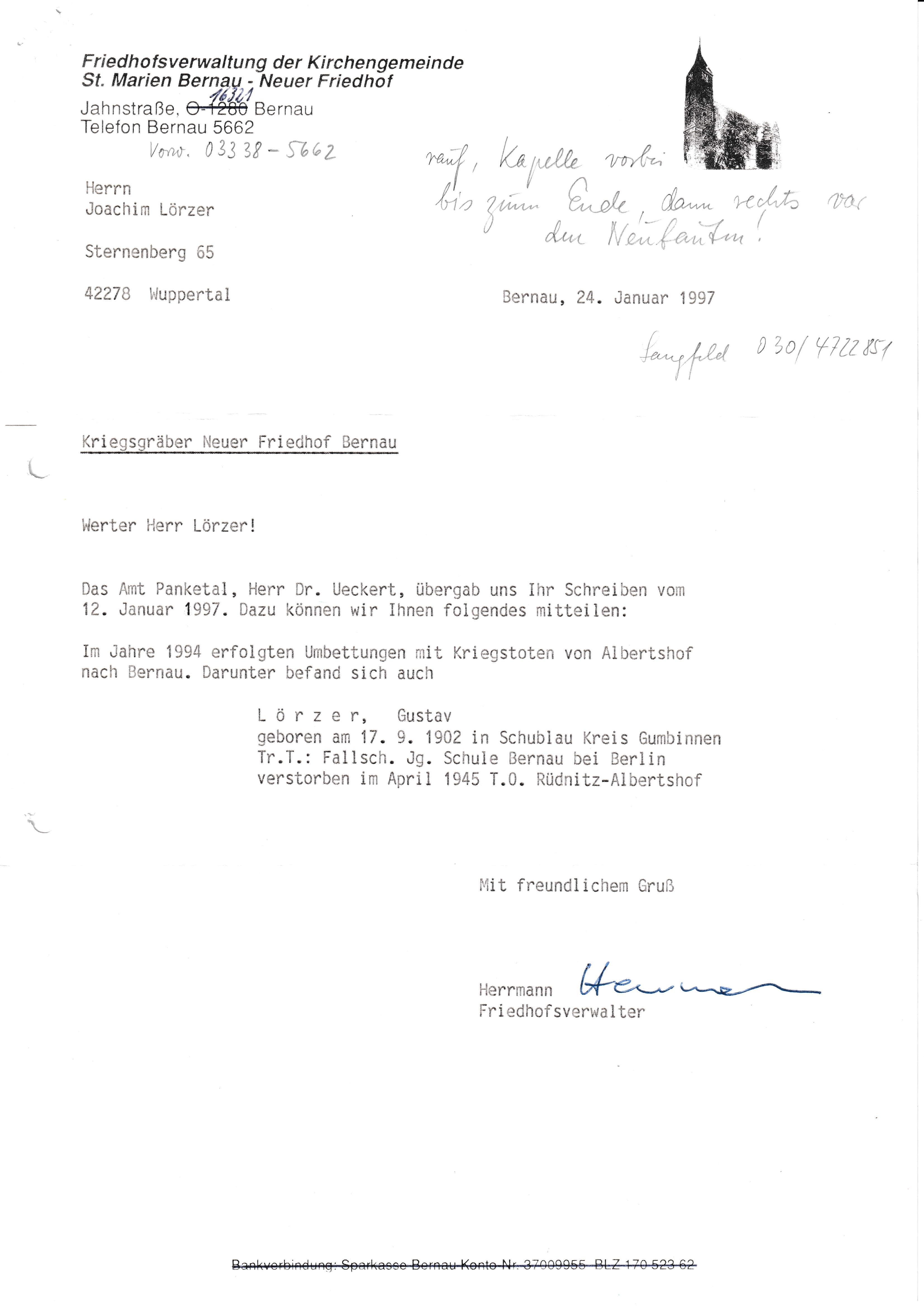

Grabstätte

Es fällt auf, dass zwischen dem Brief von Oberleutnant Becker und der Mitteilung des Todes doch einige Zeit vergangen ist. Das lag wohl daran, dass der Zusammenhang zu meinem Großvater erst nach einer gewissen Zeit hergestellt werden konnte. Die Deutschen Soldaten wurden von einem Lehrer in Albertshof begraben und die Gräber wurden auch mit Kreuzen und Namen versehen. Es bestand aber keine Meldung dieser Namen bei irgendeiner amtlichen Stelle. Diese Verbindung konnte dann erst mit den Meldungen an das Deutsche Rote Kreuz von Oberleutnant Becker gemacht werden.

|

|

|

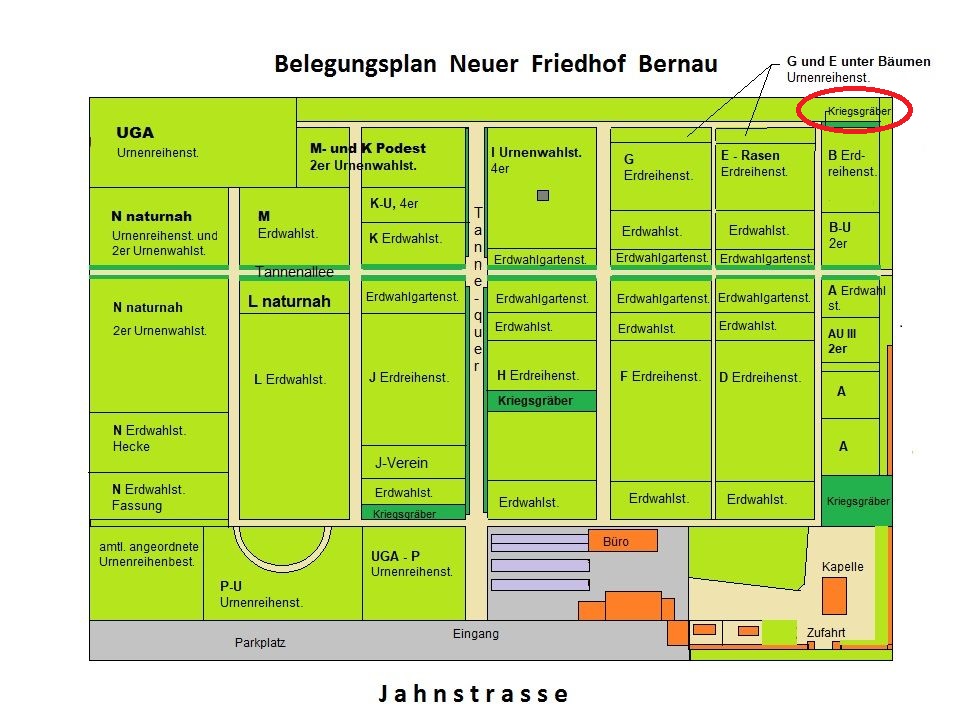

Ich habe Ende Oktober 2025 bei der Friedhofsverwaltung in Bernau nachgefragt, ob das Grab meines Großvaters noch existiert. Ich habe nicht nur eine positive Antwort erhalten - die liebe Dame von der Verwaltung hat auch ein ganz aktuelles Foto des Grabes mitgeschickt und einen Lageplan. Wenn ich mal Richtung Berlin unterwegs bin, werde ich da mal vorbeischauen.

Grab von Gustav Lörzer am 27.10.2025 Grab von Gustav Lörzer am 27.10.2025 |

Lageplan des Grabes 2025 Lageplan des Grabes 2025 |

Der Versuch einer Annäherung

Besonders durch die Briefe an seine Frau bekommt man doch einen kleinen Eindruck davon, was Gustav Lörzer für ein Mensch gewesen sein muss. Die Briefe zeugen von einer tiefen Liebe zu seiner Frau. Viele Stellen der Briefe hat Martha Lörzer "geschwärzt", weil diese wohl nicht ganz sittsam waren. Allerdings können diese Stellen nicht besonders unanständig gewesen sein. Wenn in anderen Einträgen angedeutet wrd, dass man bei einem heiss ersehnten Wiedersehen "vorsichtiger" sein muss (sechs Kinder seien ja genug) und er sich aber wohl kaum zügeln kann, dann ist das menschlich, nachvollziehbar und irgendwie schon rührend.

Mein Onkel, Ulrich Lörzer, schreibt in seinen Anmerkungen, dass ihm auffällt, dass sein Vater ein vollendeter preussischer Beamter gewesen war. Der Ofen, der in den ersten Briefen immer wieder erwähnt wird und nicht Eigentum der Familie ist, ist selbst dann noch Thema, als die Lage langsam aussichtslos wird. Er beschreibt in seinen Briefen außerdem, wie er für seine Kameraden als deren Vorgesetzter irgendwie ein Weihnachtsfest organisieren muss. Und er drückt auch so manches Mal seine Resignation aus - aber die Familie steht immer über allem.

In den Anmerkungen zu den Briefen erkläre ich aber auch, dass viele der versteckten Andeutungen recht schlau formuliert waren - ich bin ziemlich sicher, dass Gustav Lörzer kein großartig politischer Mensch war, was sich unter anderem damit erklären lässt, dass Militätangehörige nach dem 1. Weltkrieg laut Versailler Vertrag nicht politisch tätig sein durften. Es ist nicht bekannt, ob Gustav Lörzer Mitglied der NSDAP war (muss noch recherchiert werden), noch gibt es Äußerungen von ihm, die eine verstärkt faschistische Gedankenwelt offenbaren. Hätte Gustav Lörzer den Krieg überlebt, dann wäre er sicher als Mitläufer eingestuft worden. Eine Aussage, die bei meiner Familie väterlicherseits, nicht unbedingt zutreffen dürfte. Mehr dazu in dem Kapitel "Historische Einordnungen aus der Sicht eines allwissenden Nachgeborenen".

Was mir auffällt - und das ist wirklich bemerkenswert - das bei den Lörzer Kindern und auch deren Kindern (zwei der Söhne sind kinderlos geblieben) eine ausgeprägte Bodenständigkeit vorherrscht. Alle Lörzer führen oder haben jahrzehntelange Ehen geführt. Dasselbe gilt für deren Kinder und zeigt sich auch in den weiteren Generationen. Keiner ist auf die schiefe Bahn geraten, alle wirken sehr selbst reflektiert und Leben eben genau diese Bodenständigkeit. Es ist - so glaube ich - nicht falsch zu behaupten, dass diese Grundzüge eben auch bei Gustav Lörzer angelegt waren. Man kann es meiner Meinung nach in absolut jedem einzelnen Brief von ihm erkennen und in den Zeilen und auch dazwischen herauslesen.

Weitere Links

- Der Briefwechsel zwischen Gustav und Martha Lörzer

- Post von der Urgroßmutter - Briefe von Lina Lörzer (Mutter von Gustav Lörzer)

- Flucht aus Ostpreussen

- Historische Einordnungen aus der Sicht eines allwissenden Nachgeborenen