Tragik und Zuversicht

Ein kleiner Einblick in die beeindruckende Gedankenwelt von Meta Wiemer

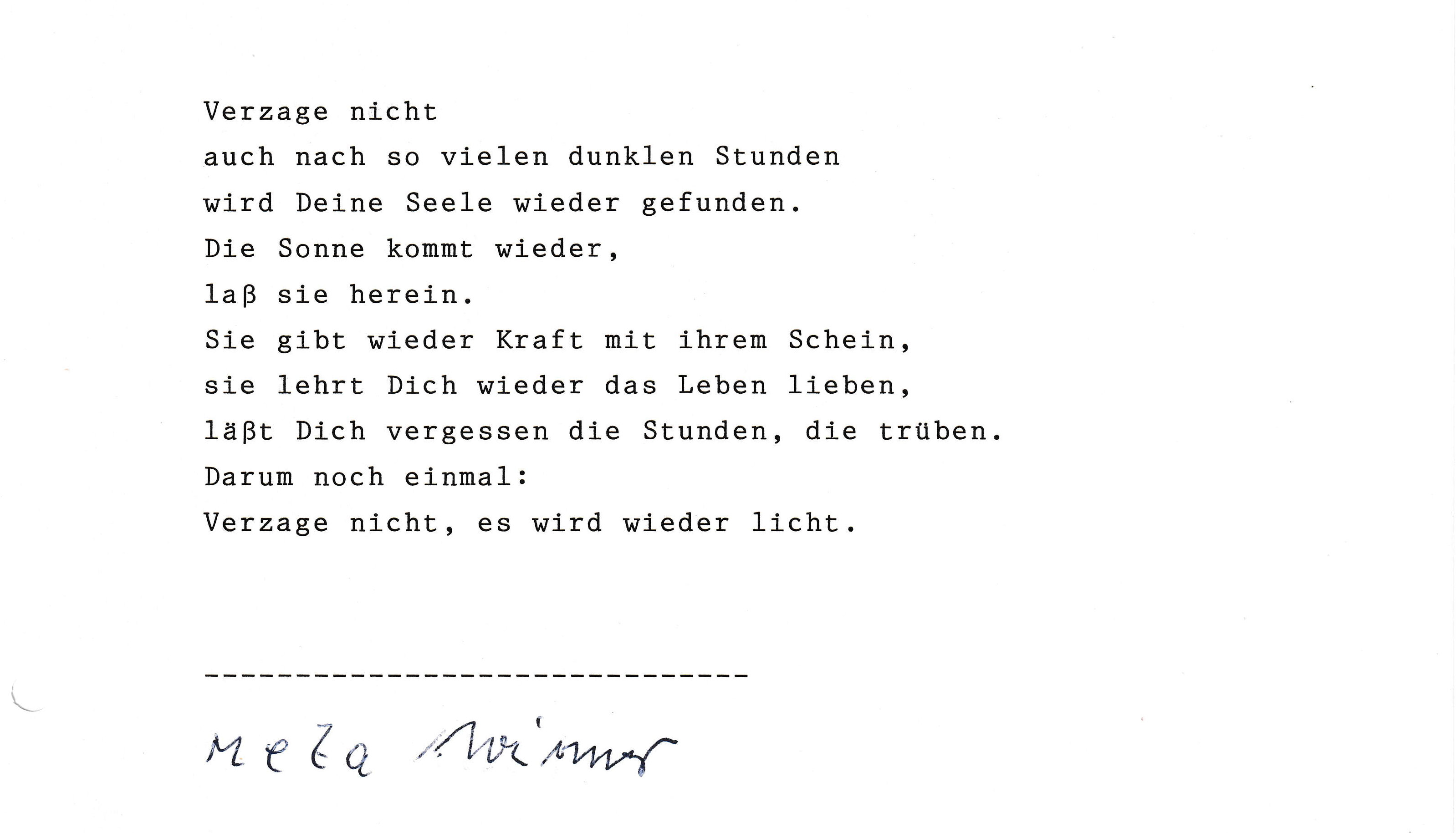

Verzage nicht, auch nach so vielen dunklen Stunden

– Meta WiemerMeta 'Methel' Wiemer (1900 - 1989)

Meta Getrud Lina Wiemer geb. Lörzer, war die älteste von sechs Töchtern von Gustav Lörzer (1870-1940) und Lina Lörzer geb. Gerullis (1876-1935) und damit älteste Schwester meines Großvaters Gustav Lörzer (1902-1945). Sie war verheiratet mit Georg Wiemer (1890-1950) und Mutter von Erwin und Lothar Wiemer, die beiden im 2. Weltkrieg als Soldaten ums Leben kamen. Über sie wurde mir von meiner Mutter (und auch von anderen Verwandten) berichtet, dass sie sehr geschickt in Handarbeiten war. Auch die Dichtkunst war eines ihrer Talente, was mir meine Großtante besonders nahe bringt.

Meta Getrud Lina Wiemer geb. Lörzer, war die älteste von sechs Töchtern von Gustav Lörzer (1870-1940) und Lina Lörzer geb. Gerullis (1876-1935) und damit älteste Schwester meines Großvaters Gustav Lörzer (1902-1945). Sie war verheiratet mit Georg Wiemer (1890-1950) und Mutter von Erwin und Lothar Wiemer, die beiden im 2. Weltkrieg als Soldaten ums Leben kamen. Über sie wurde mir von meiner Mutter (und auch von anderen Verwandten) berichtet, dass sie sehr geschickt in Handarbeiten war. Auch die Dichtkunst war eines ihrer Talente, was mir meine Großtante besonders nahe bringt.

Bei meiner Arbeit an der Ahnendokumentation gibt es ein Schicksal, das mich immer wieder ganz besonders beschäftigt hat - meine Großtante, Meta Wiemer, geb. Lörzer hat im 2. Weltkrieg beide Söhne verloren, vier Brüder und auch ihr Ehemann starb nur wenige Jahre nach Ende des Krieges. Die Heimat verloren zu haben und irgendwie weiter zu leben, bis ins hohe Alter von 89 Jahren, ein Mensch gewesen zu sein, von dem man nur positive Erzählungen gehört hat - das ist, bei all dem Leid, den so ein Mensch durchgestanden haben muss, in mehrerer Hinsicht herausragend.

Als ich dann 2025 von meiner Patentante Edda, die meine Mutter an ihrem letzten Geburtstag hier in Troisdorf besucht hat, erfahren habe, das Meta Wiemer ("Tante Methel") auch Gedichte geschrieben hat, da wurde ich natürlich hellhörig.

Mein Anspruch an mich selbst ist es, dass ich ein Dichter bin, ein Schriftsteller. Was mag sie geschrieben haben? Das habe ich mich gefragt und mich sofort umgehört, ob diese Gedichte noch existieren. Ja, es gibt noch Gedichte, allerdings sind es (bisher) "nur" drei Gedichte, aber die sind ein echtes Geschenk. Ich kann gar nicht sagen, wie gerne ich mit meiner Großtante über Poesie und Sprache gesprochen hätte - selbst bei diesen wenigen Zeilen ist die Intuition nur als pure Absicht zu interpretieren und nicht einfach nur als naive, lyrische Eingebung. Es ist mir unbegreiflich, warum dies bisher in unserer Familie keinen höheren Stellenwert einnimmt.

Bei Durchsicht des Nachlasses von Joachim Lörzer habe ich von meinem Cousin Michael viele sehr interessante Dokumente als Scan erhalten, von denen viele schon Zugang zu dieser Ahnendokumentation gefunden haben (und noch finden werden). Bei diesen Dokumenten waren auch diese drei Gedichte von Meta Wiemer dabei. Alle drei Gedichte sind ganz wunderbar - eines davon hat mich besonders begeistert. Es stammt wohl aus dem Jahr 1980, d.h. die Schicksalsschläge, die Meta Wiemer hat verkraften müssen, liegen 1980 schon viele Jahrzehnte in der Vergangenheit. Ich halte meine Großtante für eine herausragende Persönlichkeit, obwohl ich ihr niemals persönlich begegnet bin, weil sie in der Lage war, bei all dem Leid, so ein Gedicht zu verfassen. Man müsste sich genau dieses Gedicht eigentlich immer wieder selbst aufsagen, wenn man mal nicht so gut drauf ist :-)

Wenn man zunächst, nach einem ersten Lesen dieses Gedichtes, den Eindruck bekommt, dass dies so etwas wie "naive Lyrik" sei - das wäre ein völlig falscher Weg einer Interpretation. Denn zum Einen es gibt noch die beiden anderen Gedichte. Zum Anderen darf ich, als jemand, der von sich behauptet ein besonderes Gespür für Lyrik zu haben, noch näher auf die Motive und Sprache eingehen. Die nachfolgenden Ausführungen wirken daher vielleicht wie eine detailierte Deutschstunde mit Gedicht-Interpretation. Wichtig ist aber eigentlich nur der Kontext und die Motivation dieser Dichterin:

Ist das naive Lyrik mit einfachen, echten und unechten Reimen oder steckt mehr dahinter? Als Poet muss ich sagen: Nein, da steckt viel mehr dahinter. Ich kann mir das Wortspiel nicht verkneifen - das ist tiefe, das persönliche Leid übergreifende Meta(!)phorik. Denn es gibt diesen Zugang - nur für Menschen mit einem Sensorium für die Bedeutung hinter der Schönheit, hinter der Alltäglichkeit - der sich nur ganz schwer ausdrücken lässt.

Ich habe zum Beispiel bei meinen Besuchen auf meiner Lieblingsinsel die weite, völlig barrierefreie Aussicht dort auf den Horizont (und vor allem auch den Weg dorthin) als "Labyrinth ohne Wände" beschrieben. Das ist so eine besondere Metapher, die stetigen Bestand in meiner Wahrnehmung haben wird. Das ist naiv, denn die wirkliche Tiefe mit Worten entsteht durch eine noch einfachere und eben nur auf den ersten Blick naive Sprache. Es ist die völlige Reduktion, die nur ganz wenige Menschen ausdrücken können.

In diesem Gedicht entsteht diese Reduktion und die Abkehr von dem ersten Eindruck einer Naivität beim letzten Wort. Es ist das Wort "licht" und man kann sich selbst dabei beobachten, wenn man darüber nachdenkt, warum dieses Wort klein geschrieben ist. Hat sich Meta Wiemer da vertippt? Nein, ganz sicher nicht. Das "licht" ist hier ein Adjektiv, die ganze lyrische Situation ist eine Lichtung, eine Lichtwerdung, ein Fokus auf das, was Sinn gibt. Sicher hat das auch einen religiösen Touch, ja ich würde fast sagen, eine Korrektur berühmter Worte, denn in der Genesis wird "licht" als "Licht" großgeschrieben. Meta Wiemer hat aber erkannt, dass das Erkennen der Kraft in dieser Alltäglichkeit kein Zustand, sondern ein Prozess ist.

Und wie wunderbar ist es, wenn so ein Mensch, der dieses Leid erfahren hat, einem Nachgeborenen in zeitlosen Zeilen ein "Verzaget nicht" aufsagt ...?

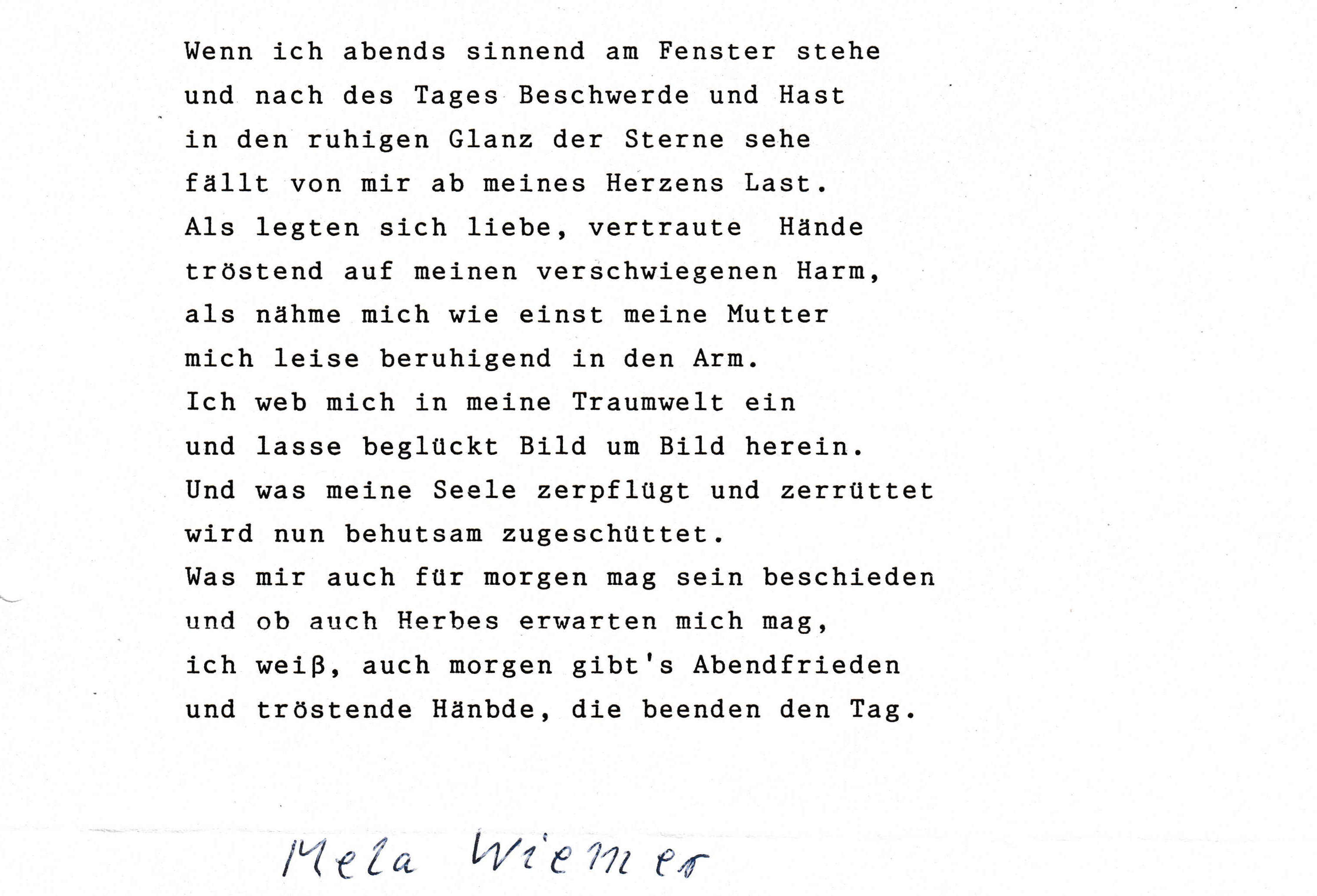

Das nächste Gedicht kann man mit "Tröstende Hände" betiteln. Hier haben wir gleich viele Bilder, die auf die beeindruckende Gedankenwelt von Meta Wiemer hindeuten. Die Metaphern sind dort nicht ganz so reduziert sondern konkreter, was immer dazu führt, sich wieder von einer gewissen lyrischen Naivität blenden zu lassen.

Eine ganz großartige, tief durchdachte Ausdrucksweise zeigt sich besonders in diesen lyrischen Bildern. Man mag sich in einen Menschen hineinversetzen, der sich bemüssigt fühlt, solche Zeilen zu schreiben.

"Sinnend am Fenster stehen" : Es entsteht sofort ein lyrisches Ich, in das man sich hineinversetzen kann. "Sinnend" ist so vielschichtig und wer am Fenster steht, ist in einem Raum gefangen, sieht aber in die Weite.

"ruhiger Glanz" : Gibt es Glanz, der nicht ruhig ist? Vermutlich nicht, aber die Ruhe eines Nachthimmels zu betonen - das macht nur ein Mensch, der mit sich selbst in einer gewissen Einsamkeit im Einklang ist, mit seinen Gedanken, ganz bei sich. Aber diese Gedanken geben nicht die Ruhe - die gibt nur der Glanz des Unrreichbaren. Man kann da so viel reininterpretieren - aber selbst wann man keinen Bezug zur Poesie hat: fragen sie sich mal, was einen Menschen dazu bringt, so etwas zu schreiben ... und - als wäre es eine Antwort auf genau diese Frage - das nächste lyrische Bild:

"meines Herzens Last" : Ein ganz einfaches Bild, bei dem uns die Dichterin abholt. Wer ihre Schicksalsschläge kennt, spürt sofort diese Last und möchte sie nachempfinden - beste Voraussetzung dafür, dass Worte Zugang zum Herzen bekommen.

Und ganz wunderbar - "tröstend auf meinen verschwiegenen Harm" : Wenn man ein Gedicht schreibt und man merkt, dass man noch ein Adjektiv braucht, damit das Versmaß, der Lese-Rhythmus stimmt, dann muss man als Dichterin genau überlegen, welches Adjektiv am besten passt. Hier ist es das Wort "verschwiegen". Es bedeutet aber sicher nicht, dass sie den Schmerz verschweigt oder - ganz simpel ausgedrückt - "in sich hineingefressen hat", sonst würde sie nicht darüber schreiben. Der verschwiegene Schmerz ist der, der sich nicht ausdrücken lässt. Wie könnte er auch, wenn er sich auf so viele Menschen bezieht, die sie verloren hat. Menschen, die alle einmal da gewesen sind, unnötig, vielleicht unter Qualen, die unsagbar in der Vorstellung sein müssen, ihr Leben haben lassen müssen. Zwei von diesen Menschen sind von ihr geboren worden - so ein Schmerz lässt sich nicht ausdrücken.

"... was meine Seele zerpflügt und zerrüttet ..." : Auch wenn die Intention des Gedichtes einen ruhigen Grundton verfolgt - es liegen Gedanken hinter diesem Menschen, die die Seele "zerpflügt und zerrüttet" haben. Und dieser Mensch spricht dann vom "Abendfrieden" und meint vermutlich den nahenden Lebensabend. Der Gedanke strebt eine "Versöhnlichkeit" an und doch fehlt eine Wärme. Wenn etwas zerpflügt und zerrüttet ist, dann werden diese Worte für etwas sehr Quälendes gewählt. Auch hier muss man sich wieder fragen, was muss ein Mensch gedanklich durchgestanden haben, wenn er seine eigene Seele als "zerpflügt" bezeichnet? Man könnte hier auch reininterpretieren, dass sích die tröstenden Hände um den Hals legen und Alpträume bringen. Aber es gibt keine Albträume für so einen Menschen. Die Bilder, die da im Traum kommen, egal welche, schütten alles zu, sind harmloser (siehe nachfolgende erklärte sprachliche Besonderheit), als alle Gedanken und Bilder im wachen Zustand. Welcher Albtraum könnte denn schon schlimmer sein, als die Gedanken der zerrütteten Seele?

Eine sprachliche Besonderheit

In diesem Gedicht wird das deutsche Wort "Harm" verwendet. Es steht für "Leid" oder "Schmerz" und wird im alltäglichen Deutsch heute kaum verwendet. Mir ist dabei zum ersten Mal aufgefallen, dass sich aus der Verbindung zum englischen Wort "harm" - als Substantiv für "Schmerz" (dort auch eher poetisch genutzt, für den alltäglichen Schmerz steht eher "pain"), aber auch als Verb "to harm" als "verletzen" - eine besondere Bedeutung ergibt. Die "Harmlosigkeit" wäre nach dieser Herangehensweise eine "Schmerzlosigkeit". Also alles, was keinen Schmerz verursacht, wäre demnach "harmlos". So habe ich "Harmlosigkeit" noch nie gelesen.

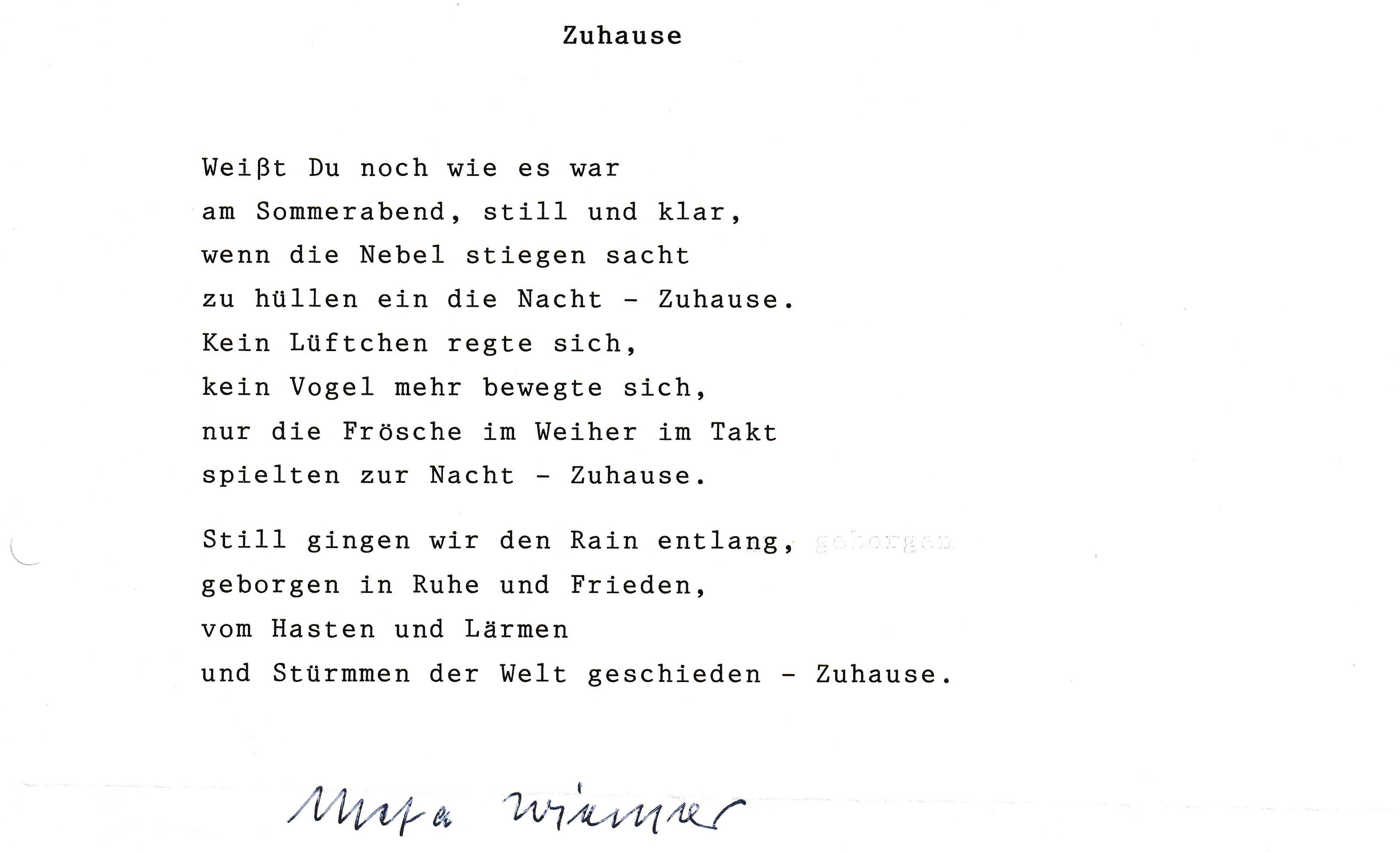

Und letztendlich noch ein Gedicht mit dem Titel "Zuhause"

Nach den ersten beiden Gedichten wirkt dieses tatsächlich naiv, beinahe schon erholsam. Aber auch hier zeigen sich wieder Bilder und Gedanken, die wie eine Dopplung dessen wirken, was sie eigentlich aussagen wollen. Ein stiller klarer Sommerabend wird abgelöst von Nebel und Nacht - Klarheit und Wärme ("klarer Sommerabend") wird zu gleichzeitiger Dunkelheit und Undurchdringlichkeit. Auch hier wird die Natur wieder die Projektionsfläche für die inneren, durchlebten - aber eben jetzt reflektierten - latenten Gemütszustände. Man ist wieder "Zuhause" und die Art und Weise, wie dieses "Zuhause" beschrieben wird, ist das Sinnbild einer vielleicht nicht überstandenen, aber zumindest "überlebten" Depression. Hier kann man dann zulassen, dass aus tiefer Depression jetzt Melancholie geworden ist. Und Melancholie in der Lyrik ist naiv, muss naiv sein. Und schön.

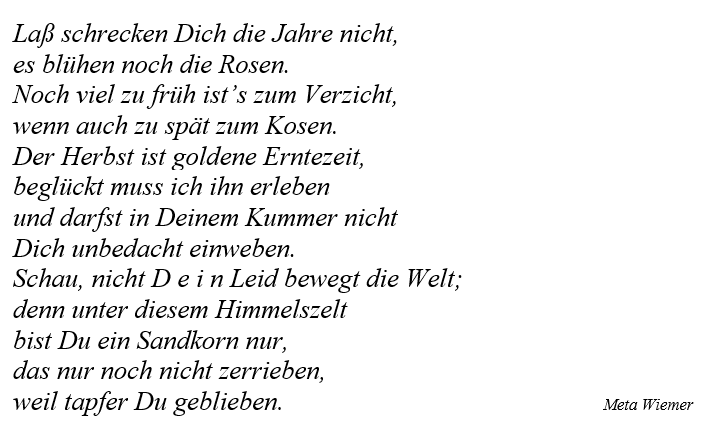

Nachtrag: In den Unterlagen, die mir mein Onkel Ulrich Lörzer zur Verfügung gestellt hat, gibt es noch ein weiteres Gedicht. Das Gedicht ist nicht betitelt - man könnte es vielleicht "Tapferkeit" nennen.

Von allen Gedichten wirkt dieses sehr unfertig. Der Übergang und das Versmaß bei einigen Zeilen passt nicht so gut - man gerät beim Lesen und auch erst recht beim Vortrag ins Stocken. Aber auch hier wieder das wunderbare Leitmotiv der Zuversicht - der einzelne Mensch als Sandkorn unter dem Himmelszelt.

Zu dem tragischen Schicksal der beiden Söhne Erwin und Lothar Wiemer berichte ich auf diesen Seiten.

Hier sind noch drei Fotos von Meta Wiemer, die ich zum Teil bei der Durchsicht von Negativen gefunden und bearbeitet habe:

Ebenfalls lesenswert - Briefe von der Urgroßmutter : Lina Lörzer schreibt an ihre Tochter Meta Lörzer.